Александровская колонна

Одна из самых узнаваемых достопримечательностей Петербурга на фотографиях и открытках и один из самых высоких памятников на планете – все это об Александрийской колонне, расположенной на Дворцовой площади.

Содержание

История

Проект

Николай I хотел увековечить память о своем старшем брате Александре I. Поэтому в 1829 году указом императора был объявлен тендер на создание памятника. Принять участие в создании эскиза согласился французский архитектор Огюст Монферран – представитель позднего классицизма и эклектики в архитектуре. Он с 1816 г. жил и работал в России, приехав в Санкт-Петербург по приглашению Александра I.

Зодчий стал известным после того как Александр I утвердил его главным архитектором по перестройке Исаакиевского собора. Параллельно с этой работой Монферран занимался проектированием частных особняков, например, для графа В. Кочубея.

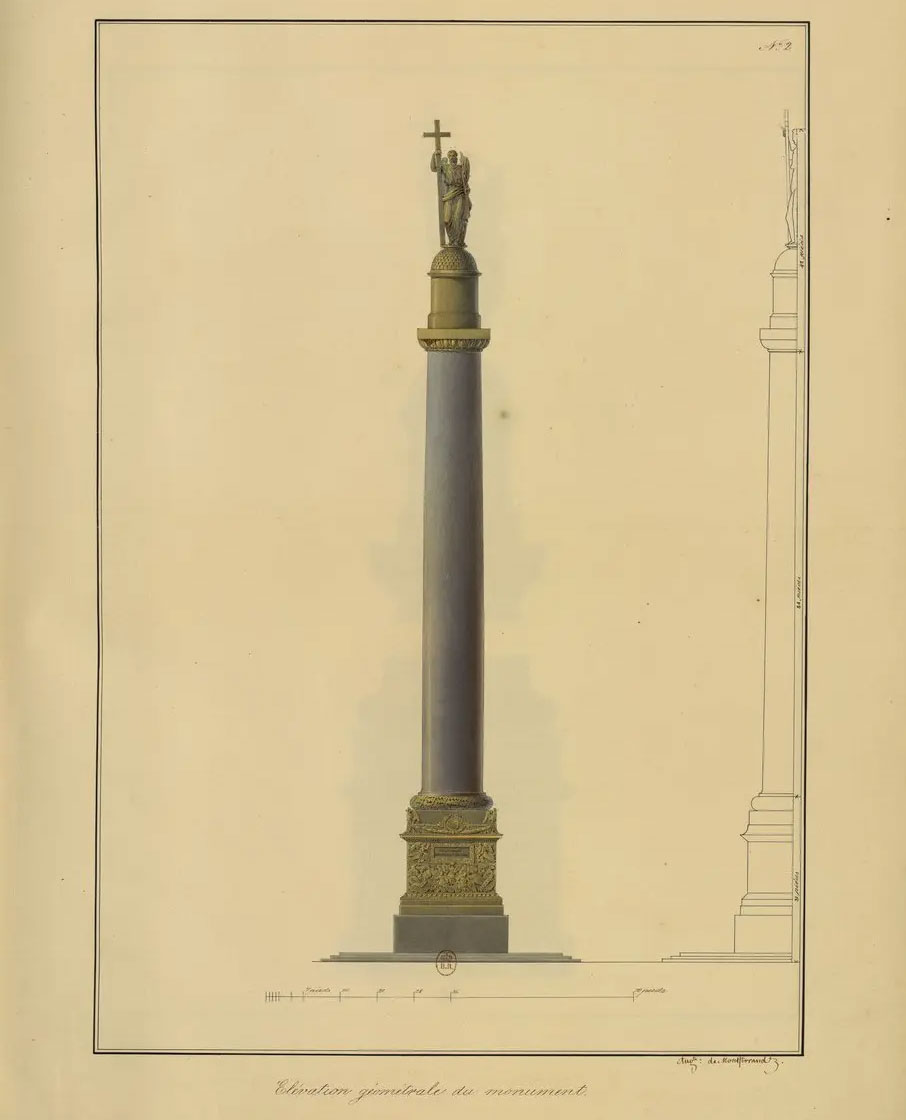

В своем первом проекте Александрийской колонны Монферран предложил воздвигнуть на Дворцовой площади гранитный обелиск, украшенный барельефами, но Николай I отверг этот эскиз, желая видеть на площади колонну, а не монумент. Тогда Монферран подготовил второй проект: архитектор предложил установить колонну, высотой более 40 метров, с пьедесталом и скульптурой на самом верху. За основу он взял изображение трех всемирно известных колонн – памятник Наполеону в Париже, колонну Траяна в Риме и Помпееву колонну из Египта.

Николай I утвердил проект в сентябре 1829 г. и в том же году началось строительство одной из высочайших монолитных колонн в Европе. К примеру, высота Вандомской колонны в Париже – 44,3 м. По мнению императора, колонна в Петербурге непременно должна была быть выше французской.

Подготовительные работы

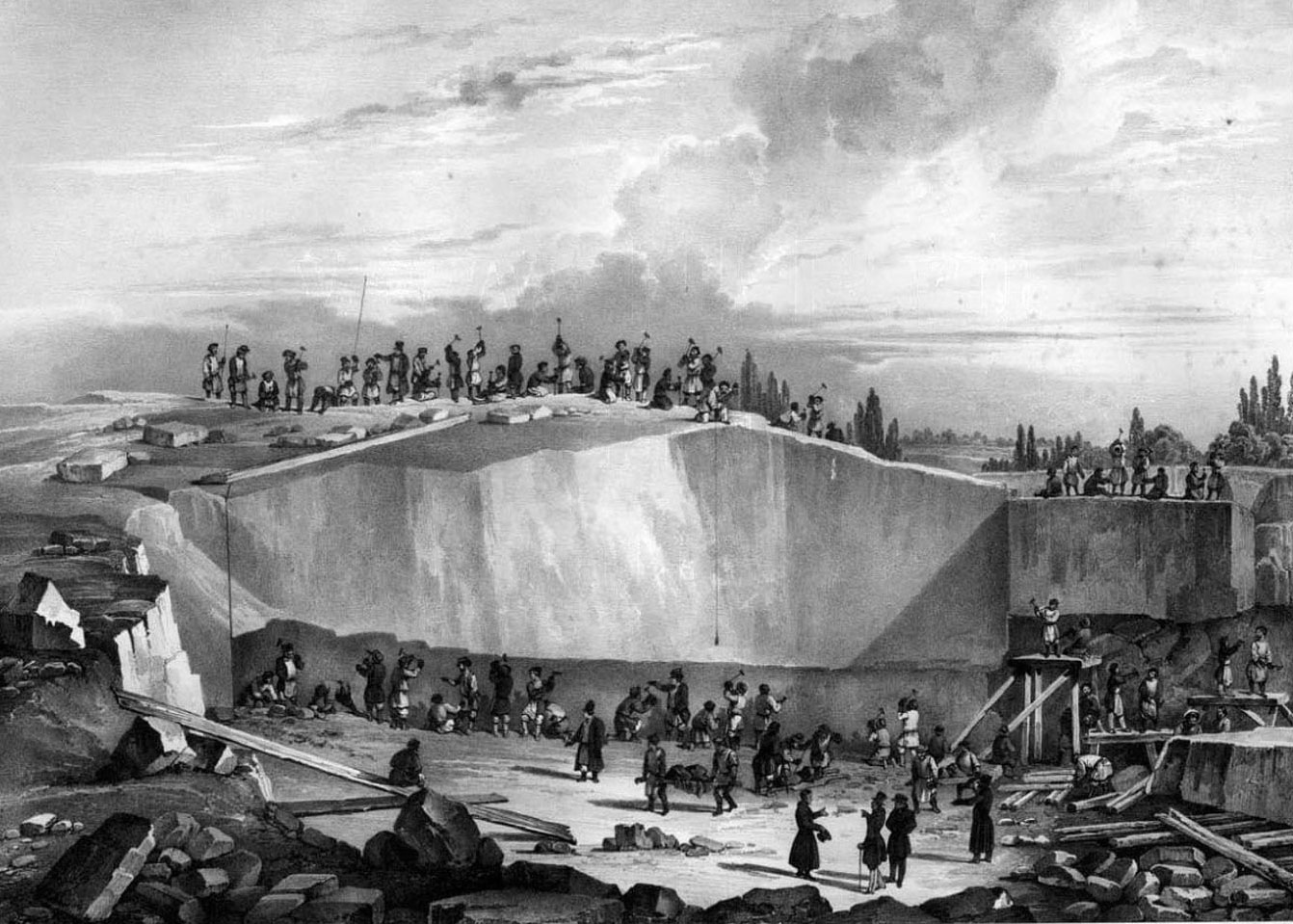

В начале 1830-х начали добывать гранит для будущего Александрийского столпа. Работы проводились в каменоломне в Выборгской губернии, находящейся на территории Финляндии. Подготовительный этап включал в себя:

- Вырубку огромного гранитного камня для будущей колонны (вес составлял примерно 600 тонн);

- Создание толстого слоя елового лапника в качестве подстилки для гранитной глыбы (толщина лапника достигала примерно четыре метра);

- Сооружение специальных рычагов и ворот для того, чтобы положить вырубку из гранитной скалы на лапник;

- Вырубку массивного камня для фундамента и пьедестала (общий вес – около 400 тонн).

Этими работами руководили мастера-камнетесы В. Яковлев и С. Колодкин по методу русского камнетеса С. Суханова. Способ заключался в следующем: в каменной породе пробивали канавку и затем в ней просверливали отверстия. В них вставляли клинья и забивали их. Монолит откалывался и падал в подготовленное место на лапник. Таким же образом были вырублены в розовом граните заготовки колонны и пьедестала. Затем в течение двух лет более двухсот рабочих подготавливали монолит: обрабатывали и обтачивали. Когда колонна и пьедестал были готовы, наступила пора переправить их по очереди по водному пути до Кронштадта и затем к Дворцовой площади в Петербург. Для этого были подготовлены специальные лебедки с вертикальным барабаном – кабестаны. С их помощью гранит перекатили к берегу, а затем погрузили на баржу, буксируемую двумя пароходами. Баржа была построена специально для этой колонны. Ее грузоподъемность составляла примерно 1000 тонн.

Создание фундамента и пьедестала

Пока в Пютерлакской каменоломне шли работы по высечению монолита, в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади проводилась подготовка к установке пьедестала, создавался прочный фундамент для колонны. Его соорудили из гранитных блоков, толщиной в полметра. После того как фундамент был готов, на него установили пьедестал, весом около 400 тонн.

Монолит для пьедестала добыли в карьере Летцарма – недалеко от Пютерлакса. Там же гранит был предварительно обтесан. Пьедестал устанавливали на специальный «гибкий» раствор, придуманный Монферраном. В цемент он приказал добавить водку и мыло, чтобы смесь не застыла раньше времени. Таким образом глыбу постепенно двигали до тех пор, пока она не встала там, где нужно.

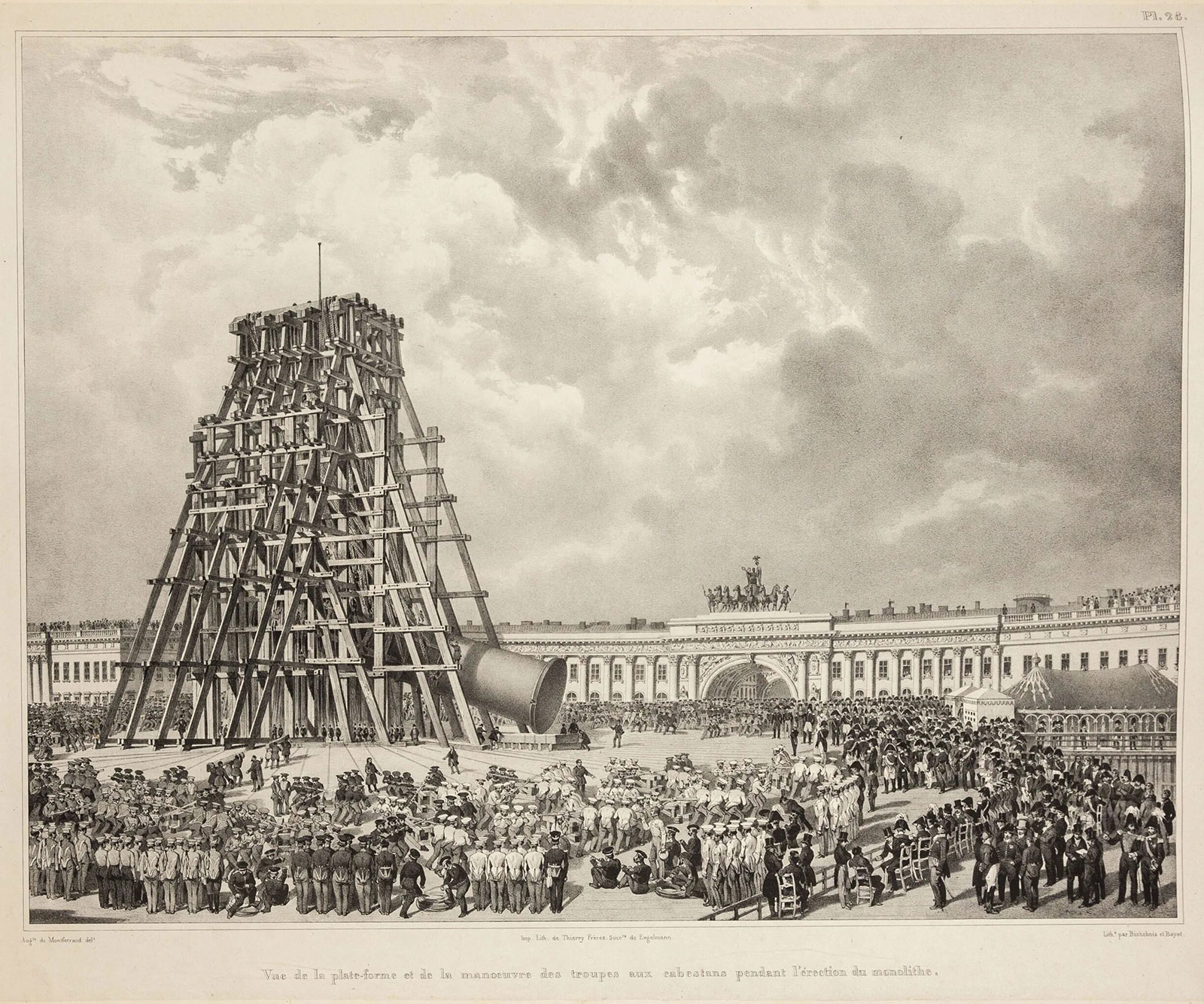

Установка колонны

В июне 1832 года практически готовую колонну доставили на Дворцовую площадь. От набережной к центру площади колонну перемещали по специально сооруженным деревянным подмостям. Ближе к месту установки памятника были построены эстакада и леса, высившиеся на 47 м вверх. Поднятие колонны проводилось с помощью 60 кабестанов, которые установили в два ряда и укрепили канатами и сваями. 30 августа, примерно за полтора часа, вся колонна была поднята и установлена на пьедестал. Леса разобрали через несколько дней, удостоверившись, что монолит стоит прочно и правильно. Затем начался долгий период по отделке памятника, занявший около двух лет.

Заключительное оформление

Этот этап, длившийся почти два года, включал в себя следующие работы:

- Установка барельефов на пьедестал.

- Обработка колонны: рабочим нужно было зашлифовать царапины и неровности, появившиеся после транспортировки.

- Полировка ствола монолита и нанесение масла для блеска гранита.

- Установка бронзовой капители дорического ордера и скульптуры.

Эскизы барельефов были выполнены самим Монферраном. Архитектор показал себя искусным художником, изобразив в аллегоричной форме храбрость русских воинов и силу их оружия. Здесь можно увидеть мифические женские фигуры Милосердия, Правосудия, Мира, их дополняют мечи и доспехи, щиты и пальмовые ветви, как символ победы и триумфа.

Пьедестал также украшен объемными бронзовыми фигурами двухглавых орлов, лавровыми венками и изображением «всевидящего ока» – этот знак во времена правления Александра I использовался в качестве украшения медалей и орденов как символ победы над Наполеоном.

На верху монолита расположена скульптура ангела с латинским (общехристианским) крестом, попирающим змея. Такой четырехконечный крест был выбран не случайно. Вся композиция вместе со змеем символизирует мир, который Россия принесла в Европу, победив Наполеона. Эскиз статуи был создан Монферраном, а отлита она была русским скульптором Б. Орловским.

Фигура ангела, крест, капитель отлиты из бронзы в 1834 году. При создании скульптуры ее планировалось покрыть золотой краской, но потом решили оставить в первозданном виде.

Открытие

30 августа 1834 г. состоялось торжественное открытие Александровского столпа. Кроме императорской семьи, в церемонии принимали участие представители русской армии, войско в сто тысяч человек, дипломаты и горожане. Торжество началось с праздничного богослужения у подножия колонны, а закончилось парадом, в котором участвовали войска, побывавшие на войне 1812 года.

Работы по улучшению и реставрации в разные годы

Александрийский столп, удерживаемый лишь тяжестью собственного веса, чудом не пострадал в годы Великой Отечественной войны. Но не будем забегать вперед, расскажем по порядку о том, когда и как ремонтировали памятник.

Первый ремонт колонна потребовала уже в 1836 году – наверху, под платформой из бронзы, на которой стоит скульптура ангела, начали появляться светлые пятна. Тогда за колонной просто наблюдали и не стали предпринимать каких-либо действий по устранению пятен. Затем, в 1841 году по приказу Николая I колонна была снова осмотрена на предмет изъянов – на ней появились небольшие трещины. Император велел построить леса вокруг колонны и исправить найденные изъяны. Их заделали мастикой, состоящей из песка, портландцемента и красителя. В последующие два десятилетия памятник лишь слегка ремонтировали: исправляли сколы, полировали, заделывали разошедшиеся швы свинцом.

В 1860 г. Александр II приказал основать Комитет для исследования повреждений Александровской колонны, чтобы изучить те самые трещины. В Комитет вошли архитекторы, инженеры и даже геологи, которые, осмотрев разрывы в граните, пришли к выводу, что они появились еще при установке колонны.

Спустя еще 20 лет колонну снова основательно осмотрели и пришли к выводу, что она не требует реставрации.

В 1912 г., перед 100-летним юбилеем Бородинского сражения Александрийскую колонну подремонтировали: по-новому заложили трещины, привели в порядок тротуар возле памятника, почистили колонну от пятен и натеков, отреставрировали пьедестал. Саму колонну несколько раз обработали льняным маслом, она приобрела лоск и блеск. В таком виде памятник простоял до 1937 г., затем началась война. Во время нее колонна устояла, но получила множество повреждений от снарядов. Их заделали только в 1963 г., когда проводили реставрацию памятника. К этому моменту на колонне были не только следы от пуль и снарядов, но и множество новых трещин.

Самый масштабный осмотр и реставрация памятника проводилась в начале 2000-х, перед 300-летним юбилеем Санкт-Петербурга. Сначала специалисты осматривали колонну, используя метод акустического зондирования (ультразвуковой зондаж наружной поверхности, внутренность и приповерхностные зоны – с помощью сквозного ультразвукового зондажа). Затем специальным молотком по всей поверхности колонны был проведен волновой зондаж гранита. В 2002 году возвели леса и начались реставрационные работы. Специалисты заменили кирпичную кладку абаки, выкачали около трех тонн воды из полостей навершия, спроектировали дренажную систему, чтобы вода больше не застаивалась внутри памятника. Также были извлечены осколки снарядов, бронзовые детали повторно патинировали.

В последний раз Александровскую колонну вблизи осматривали в 2018 году, тогда ее состояние было удовлетворительным. Но на городской Научной конференции в 2021 году геологи обратили внимание специалистов на тот факт, что колонна нуждается в более тщательном осмотре, так как новые трещины продолжают на ней появляться из-за природного, геологического факта происхождения монолита.

Описание монумента

Величественный архитектурный памятник создан в стиле ампир. Высота монумента – 47 с половиной метров, что делает памятник одним из самых высоких на планете. Столп дополняет своим видом Арку Главного штаба, которая была построена в честь победы России в Отечественной войне 1812 года.

Колонна поставлена на пьедестал, высотой в 4,25 м. Он состоит из восьми гранитных блоков (в три ряда). Высота самого монолита 25,6 м, а фигуры ангела с крестом – 10,66 м. Ствол колонны постепенно сужается кверху. Снизу его диаметр составляет 3,66 м, а наверху – 3,15 м.

Пьедестал

На пьедестале со всех сторон расположены барельефы, каждый из них размером 5,24 м на 3,1 м. Они были отлиты из бронзы на заводе Ч. Берда в 1830-х годах. Над ними работал не один человек. Автором эскизов был сам Монферран, затем художники В. Соловьев, Ф. Брюлло, Дж. Б. Скотти и другие перерисовали заготовки на картон, величиной с будущие барельефы. Скульпторы И. Леппе и П. Свинцов подготовили их для отливки.

На первом барельефе расположена табличка с текстом «Александру I благодарная Россия». Она находится в руках мифических крылатых фигур, а под ней – изображение доспехов русских воинов. По бокам от доспехов расположены фигуры женщины и старика, держащих в руках кувшины с водой. Они олицетворяют две реки, которые были на пути у русской армии во время преследования Наполеона – Вислу и Неман.

На другой стороне пьедестала – аллегорическое изображение Правосудия и Милосердия (ангелы, доспехи и оружие, поверженный лев). Третья сторона пьедестала – это барельеф «Победа и Слава», здесь на щитах записаны основные даты битв в ходе Отечественной войны 1812 года.

Четвертый барельеф олицетворяет Мудрость и Изобилие. Здесь изображены ангелы – один в доспехах и со щитом, второй – с рогом изобилия, между ними мы видим царское военное облачение и множество оружия.

Колонна и скульптура

Для создания колонны выбрали цельный кусок красного крупнозернистого гранитного монолита. Он не так прочен, как серый сердобольский мелкозернистый гранит, но, когда О. Монферран искал цельный кусок монолита, среди сердобольского гранита не нашлось такового.

Ствол колонны слегка сужается в высоту, ее верх венчает капитель из бронзы на прямоугольной абаке. На абаке расположен пьедестал в форме цилиндра, а на нем размещена фигура ангела с крестом. Автор скульптуры Б. Орловский придал ангелу черты императора Александра I, в честь которого и построен памятник. Кажется, что скульптура ангела держится за счет креста, но, как выяснилось в начале 2000-х, ангел стоит, опираясь лишь на собственный вес.

Ограда и территория вокруг

В 1840-е г. вокруг колонны находилась искусно выделанная ограда из бронзы. Ее высота составляла полтора метра. Эскиз ограждения принадлежал Монферрану: он украсил ее множеством двуглавых орлов и трофейными пушками, ворота дополнялись замками. К сожалению, в 1930-х годах оригинальная ограда была демонтирована. Ее переплавили на патроны.

В 1970-х годах пространство вокруг колонны было реставрировано: здесь восстановили гранитную брусчатку, поставили фонари – копии тех, что стояли здесь с 1840-х. В начале 90-х было решено восстановить ограду. Макет для нее был выполнен институтом «Ленпроектреставрация». Специалисты проделали точную и ювелирную работу, опираясь лишь на немногочисленные старинные снимки, фильмы и описания. Ограда колонны во всей своей красе появилась вокруг памятника в 2004 году.

В 2007 году на Дворцовой площади, вокруг Александрийской колонны в зимнее время года был открыт каток. Однако он просуществовал только до марта 2008 года и был демонтирован. Отчасти благодаря протестным акциям неравнодушных граждан, которые назвали строительство катка на историческом месте абсурдом.

После закрытия катка стало ясно, что ограда колонны довольно масштабно пострадала: было утрачено более 84 декоративных деталей, около 50 мест в ограде были деформированы. Кроме того, от таяния льда пострадала брусчатка.

Интересные факты и легенды

С появлением Александровского столпа связано множество легенд и даже различных теорий заговора. К примеру, одна из теорий гласит о том, как строили Александровскую колонну. Некоторые историки считают, что добыча гранита проводилась совсем другим методом – точечными взрывами. Другие полагают, что при строительстве использовали искусственную гранитную массу, которой заливали и формировали заранее подготовленный полый стержень колонны из металла. Третьи утверждают, что колонна – составная, то есть выточенная не из цельной породы, а блоками. Но записи самого архитектора Монферрана подтверждают обратное.

Вот еще несколько интересных фактов:

- Подъем колонны и ее установка заняли по времени рекордные полтора часа. Верится с трудом, но записи историков уверяют в обратном.

- В 1834 г. была выпущена специальная монета в один рубль с образом Александра I с одной стороны и памятником с другой. Всего вышло около 15.000 экземпляров. Сегодня эту редкую монету можно найти в свободной продаже у продавцов-нумизматов.

- Чтобы показать жителям Санкт-Петербурга, что колонна стоит надежно и не может упасть, сам Монферран до самой своей смерти каждый вечер гулял вокруг памятника со своим псом.

- Наверху колонны, на кресте есть надпись «Сим победиши», что означает триумф России и мир, воцарившийся после войны.

- Существует теория, что фигуру ангела выбрали, потому что в семье Александра I называли «наш ангел».

- Александр Пушкин посвятил Александрийской колонне стихотворение «Памятник». Именно в этом произведение впервые колонну именуют столпом.

- В годы Великой Отечественной войны колонну укрыли от обстрелов не полностью, поэтому больше всего пострадала скульптура.

Где находится и как добраться

Памятник Александру I находится в центре Петербурга, на Дворцовой площади, среди других не менее знаменитых достопримечательностей. Поблизости от площади находятся автобусные остановки, станции метро и пристань.

Один из самых быстрых и удобных способов попасть на площадь – доехать на метро. Нужно добраться до станции «Адмиралтейская», оттуда до площади и памятника идти пешком всего 300 метров. Или можно доехать до станций «Гостиный двор» или «Невский проспект», чтобы неспеша прогуляться. Это займет примерно 15-20 минут.

Если хотите добраться на автобусе или троллейбусе, то лучше всего выходить на остановке «Дворцовая набережная». Она расположена примерно в 250 м от памятника. До этой остановки следуют маршруты автобусов №№ 191, 24, 10, 7 и троллейбусы №11, 10, 7, 1.

Примерно в 330 метрах находится остановка «Метро Адмиралтейская». Сюда ходят автобусы №№22, 3, 10, 27, 2 и троллейбусы №№5, 22.

В летний сезон до Дворцовой площади можно добраться на речном транспорте. Причал называется «Дворцовая пристань», от нее пешком до Александрийского столпа идти примерно 8 минут.

Схема проезда: