Михайловский замок (Инженерный замок) в Санкт-Петербурге

Михайловский замок в Санкт-Петербурге, также известный под названием Инженерный, был возведен по указу императора Павла I. Строительство продолжалось 2 года, с 1797 по 1800 годы. В настоящее время замок является самым крупным памятником петербургского зодчества XVIII века.

Инженерным замок стали называть в начале XIX века, когда в здании замка располагалось Главное инженерное училище. Михайловским же он был назван в честь Михаила Архангела, так как в замке находился храм этого святого. Этот случай – единственный в истории, когда какое-либо светское архитектурное сооружение было названо не в честь владельца, не одноименно с территорией, на которой оно располагается, и без указания на назначение, а в честь святого.

Посещение Михайловского замка – обязательная часть экскурсионной поездки в Санкт-Петербург. И в этой статье вы найдете полную информацию об этом объекте истории и культуры, которая поможет спланировать экскурсию.

Содержание

История замка

Инициатором постройки Инженерного замка в Санкт-Петербурге стал Павел I, еще во время, когда он имел титул великого князя. Разработка проекта резиденции началась в 1784 году, и продолжалась целых 12 лет. Во время своих зарубежных поездок Павел I советовался с именитыми архитекторами, и вдохновлялся постройками в разных странах мира.

Замок стал мечтой, и как только Павел взошел на престол, он издал указ о строительстве дворца-замка. В числе возможных мест, где должен был возведен замок, значилась Гатчина, однако, Павел I выбрал для работ «на месте обветшалого Летнего дома».

Император дал указ, чтобы строительство не останавливалось – строители работали и днем, и ночью, а их число тех, кто работал одновременно, достигало 6 тысяч человек. Павел I хотел создать не только парадную резиденцию, но и безопасное жилище, куда бы не смогли добраться его враги. Замок был окружен водой, имел каналы и полубастионы, пушки и подъемные мосты.

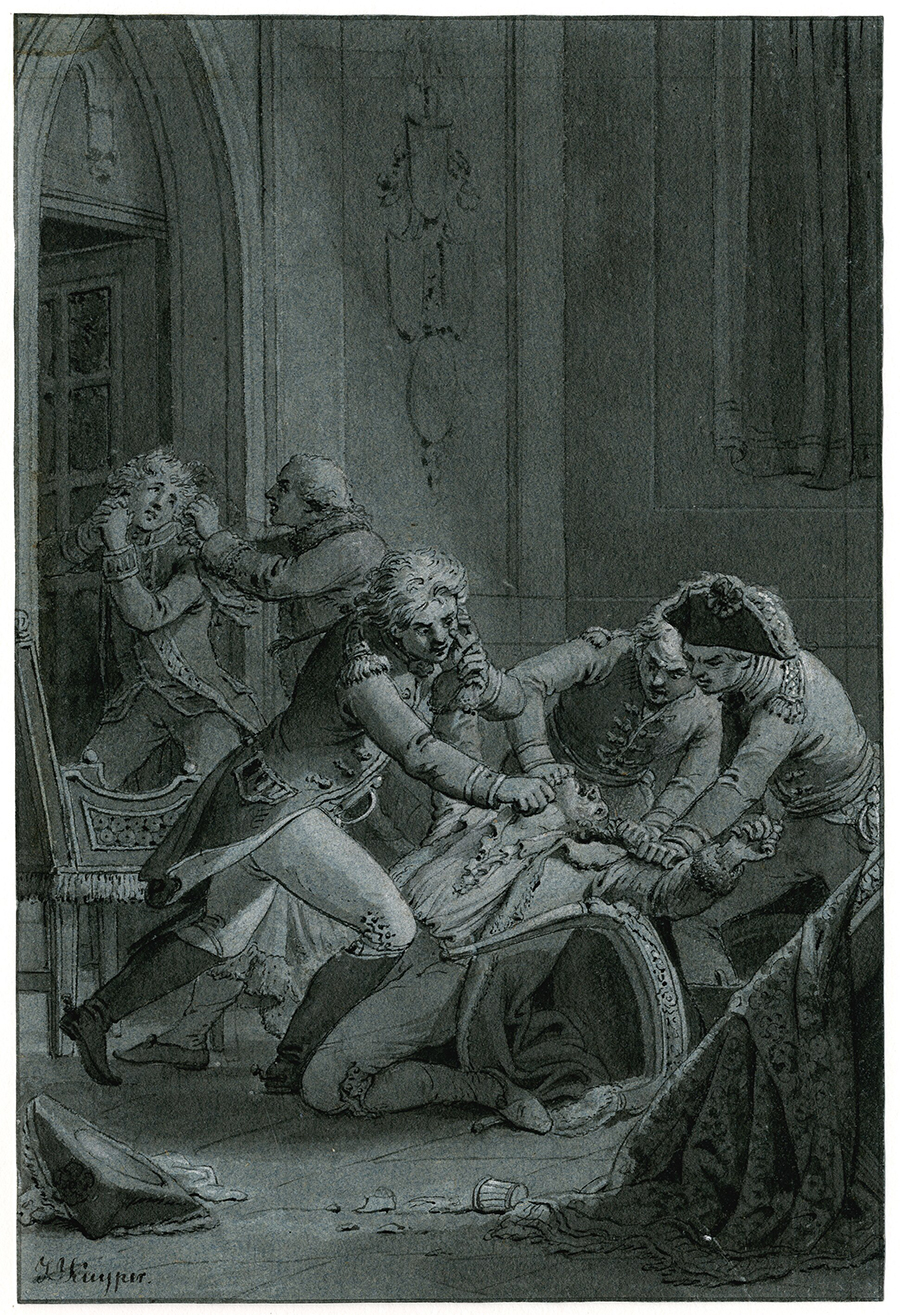

Однако все это не спасло хозяина замка, и он был убит через 40 дней после новоселья, 24 марта 1801 года. После его смерти династия Романовых покинула дворец. Императорская резиденция долго стояла в запустении, через некоторое время Александр I переплавил серебряные врата дворцовой церкви в сервиз, который подарил на свадьбу своей сестре Анне. Еще позже Николай I дал указ архитекторам использовать мрамор из замка для строительства Нового Эрмитажа.

В 1819 году замок был передан Главному инженерному училищу, но в спальне, где убили Павла I, была устроена церковь. На следующий год территория вокруг училища была перепланирована: каналы засыпаны, а подъемные мосты убраны. С течением времени и многочисленными перепланировками, внешний облик замка терял свою первозданность.

Следующий этап перестройки происходил в конце 1890-х, когда замок переименовали в Николаевскую инженерную академию. Отметим, что среди преподавателей и выпускников академии было немало известных личностей. Например, математику преподавал известный в тех кругах ученый Михаил Васильевич Остроградский, химию – Дмитрий Иванович Менделеев, а физику – русский педагог Эвальд Федорович Федоров.

Именитыми выпускниками Инженерного замка в Санкт-Петербурге были: писатель Федор Достоевский, композитор Михаил Глинка, писатель Дмитрий Григорович, военный инженер Вильгельм Клемм, ученый Иван Сеченов, инженер-ученый Павел Яблочков и другие.

Помимо военно-строевых занятий и учебы, воспитанники академии посещали различные кружки, например, литературный, фотографический. Все занятия, включая оркестр, хор и футбольные занятия проходили на территории замка. Двухсотлетняя история военно-инженерного училища в стенах замка повлияла на состояние помещений и его внешнего вида.

В период Великой Отечественной войны в здании располагался госпиталь, а после – факультеты училищ и институтов, библиотека. Из-за долгой и небрежной эксплуатации к 1988 году замок был в плохом состоянии: росписи на стенах закрашены краской, предметы искусства и быта потеряны или испорчены, здание нуждалось в масштабной реконструкции.

Только в 1994 году бывшая императорская резиденция была передана Государственному Русскому музею, а реставрация завершилась к 2000 году. Многие росписи и детали интерьера удалось восстановить в оригинальном виде. Торжественное открытие для посетителей состоялось в 2003 году.

Архитектурный стиль и особенности экстерьера

Архитектура Михайловского замка в Санкт-Петербурге значительно отличается от подобных сооружений XVIII века – прежде всего тем, что изначально замок был расположен на искусственном острове и окружено водой по периметру. Подобных таких сооружений — фортификационного типа — в России того времени больше не было.

На формирование внешнего вида Михайловского замка огромное влияние оказали зарубежные постройки, к примеру триумфальная арка Сен-Дени в Париже или дворец Фердинанда I Бурбона в Парме. Павел I «подсмотрел» некоторые архитектурные приемы во время поездок по Италии и Франции в 1780-х. Император собственноручно нарисовал первый план замка, который затем улучшил русский архитектор и живописец швейцарского происхождения Анри Франсуа Габриэль Виолье. На основе этого проекта началось строительство резиденции в 1797 году.

Сначала строительство возглавлял русский зодчий Василий Баженов, затем его сменил архитектор Винченцо Бренна, которому помогали архитекторы Чарльз Камерон и Джакомо Кваренги.

Квадратное в плане здание имеет скругленные углы, в центре расположен восьмиугольный внутренний двор. Если поочередно рассматривать фасады дворца, то можно увидеть, что ни один из них не повторяется, каждый выполнен в своем стиле.

Однако внутренний октогональный двор является центром всей архитектурной композиции и лишь он сохраняет ее симметричность. Некоторые исследователи утверждают, что план восьмиугольного двора замка – это результат влияния раннехристианских традиций.

Южный фасад замка выполнен в стиле французского классицизма. Здесь, при главном входе в музей Михайловского замка, можно увидеть треугольный фронтон, обелиски с римскими арматурами по бокам, колоннаду большого ордера. Все это в совокупности напоминает черты парижской триумфальной арки Сен-Дени и колоннады Луврского замка.

Выдающейся фигурой главного фасада стал памятник Петру I, чтобы подчеркнуть его вклад в создание морской империи. Он был освящен одновременно с замком. На самом деле этот памятник был завершен уже в 1747 году, задолго до строительства замка, но никак не мог найти свое место. Павел I указал выгравировать надпись на нем: «Прадеду – правнук», в противовес посланию на Медном всаднике. На центральном фасаде можно увидеть барельеф «История заносит на свои скрижали славу России».

Западный фасад с выступающим храмом, освященного в честь Архангела Михаила, Винченцо Бренна оформил в стиле русского барокко. Стены украшены полукруглыми колоннами, лепным карнизом, нишами с расположенными внутри статуями, изображающих Веру и Надежду. Купол храма венчает высокий золотой шпиль, видимый издалека.

Северный фасад замка напоминает своим видом итальянское палаццо. Широкая лестница с беломраморной колоннадой обрамлена по бокам постаментами и античными статуями мифических героев из бронзы.

Восточный фасад имеет полукруглый выступ – там расположена столовая. Верх выступа украшен башенкой и флагштоком. Внешний вид фасада скромен, выполнен в стиле классицизма, однако если присмотреться к карнизу, то можно увидеть лепнину, изображающую элементы воинского вооружения.

Архитектуру Михайловского замка можно отнести к классицизму, но с некоторыми романтическими чертами. Эти стилистические приемы впоследствии стали присущи стилю ампир, который только зарождался в России в начале XIX века.

Залы дворца и внутреннее убранство

Внутри замка есть немало интересных уголков, которые будут интересны туристам.

Парадная лестница

Интерьеры Михайловского замка при его посещении поражают своим роскошеством и красотой. Все внутреннее убранство резиденции было оформлено по проекту архитектора Винченцо Бренны, но с учетом пожеланий Павла I.

Первое, что бросается в глаза при входе в замок – это монументальная мраморная Парадная лестница, стены вокруг – тоже мраморные, причем использованы разные его сорта. Поднявшись по лестнице, прямо в стене можно увидеть нишу со статуей под названием «Умирающая Клеопатра». Эта скульптура была создана скульптором-живописцем Иваном Аргуновым в 1750 году, и она олицетворяет последние дни правления Екатерины II. В боковых нишах также расположены скульптуры – «Осторожность» и «Правосудие», олицетворяющие правление Павла I. Авторство этих статуй не установлено.

Над центральной нишей находится позолоченный российский герб с изображением мальтийского креста. Оно здесь не случайно, поскольку Павел I был титулован орденом святого Иоанна Иерусалимского.

Большой Тронный зал

Здесь проходили все официальные оммажи и аудиенции. Зеленый бархат с шитьем из золотистых ниток покрывал стены зала, на потолке – лепной декор и художественные плафоны авторства итальянского живописца Джузеппе Валериани. Они представляют собой изображение «Аллегории Мира» и «Аллегории Победы» в технике акварельной живописи. Под потолком можно было увидеть таблички с изображением гербов русских городов, над дверями располагались бюсты римских важных персон. Трон Павла I размещался на восточной стороне.

В 1820-х, когда в стенах замка было размещено Инженерное училище, Тронный зал был превращен в архив. В 1957 г. здесь размещался читальный зал Военно-морской библиотеки. После 2018 г., когда помещение реставрировалось, мастера практически в точности восстановили покрытие стен, роспись потолка, лепной карниз. Были отреставрированы 32 герба из 76 и сделаны точные копии недостающих. Мраморные бюсты ныне – копии, оригиналы были утеряны после смерти императора.

Зал Антик

Этот зал императрица Мария Федоровна использовала как галерею античной скульптуры. В великолепной по красоте комнате в нишах размещались античные скульптуры и бюсты из личной коллекции Марии Федоровны. С тех времен, к сожалению, практически вся отделка комнаты утеряна.

На сегодняшний день восстановлена обстановка середины XIX века: лепнина на потолке, белые стены, бронзовые люстры. От императорских времен остались лишь двери с резным узором и позолоченными деталями. Сейчас в зале находится не так много скульптур, перенесенных их Летнего сада, а также располагается портретная галерея династии Романовых. В их числе, например, бюст Александра Македонского XVIII века или «Агриппина» — портрет-бюст неизвестного итальянского скульптора. На стенах зала можно увидеть коллекцию живописи. В середине зала на специальных тумбах хранятся антикварные предметы: Евангелие, церковная чаша и другая религиозная утварь. Они когда-то принадлежали Марии Федоровне и находились в ее личной коллекции.

Галерея Рафаэля

Принадлежала части парадных комнат Марии Федоровны – супруги Павла I. Галерея получила такое название из-за четырех огромных гобеленов с изображением библейских сцен – «Константин перед своим войском», «Изгнание Гелиодора их Храма», «Афинская школа» и «Парнас», копии работ Рафаэля Санти, созданных им в Ватикане. Их подарил французский король Людовик XVI. Сейчас 3 гобелена хранятся в Эрмитаже, а последняя – в Лейпциге. В галерее сохранилась карниз с лепниной под потолком и художественное панно на перекрытии авторства живописца Иоганна Меттенлейтера.

Сейчас здесь располагается портретная галерея Дома Романовых.

Тронная и спальня императрицы Марии Федоровны

Тронная императрицы Марии Федоровны производит впечатление своей роскошью. Стены были обиты красным бархатом, а над окнами располагались позолоченные барельефы. На потолке художник Якоб Меттенлейтер изобразил мифологический сюжет «Суд Париса». Трон Марии Федоровны находился под балдахином, а напротив него размещался мраморный камин, главным украшением которого была небольшая скульптурная композиция.

В 1859 г. зал был объединен большой аркой с двумя другими помещениями. Здесь была устроена модельная комната училища. К сожалению, в тронном зале практически ничего не сохранилось, но при реставрационных работах были воссозданы стены, лепнина, паркет и люстры.

Спальня Марии Федоровны была частью ее парадных покоев. Стены были выполнены из искусственного мрамора, украшены большими зеркалами и колоннами коринфского ордера. Карниз и потолок — лепные, с золочеными узорами. Деревянные двери со вставками из синего стекла были декорированы бронзовыми вставками. Сейчас в комнате не осталось оригинальной отделки — интерьер полностью воссоздан по историческим описаниям. На данный момент, в помещении находится выставка императорских ювелирных изделий и камей.

Спальня Павла I

В спальню Павла I нельзя попасть самостоятельно, только в составе экскурсионной группы. До входа ведут еще неотреставрированные помещения, и только здесь можно оценить, какая работа была проделана реставраторами. Через несколько лет после убийства Павла I его спальня была переделана в церковь, однако и ее интерьер не сохранился до наших дней. Сейчас здесь можно увидеть таблички с именами погибших в войнах учеников инженерного училища.

Общий столовый зал

Каждый вечер, пока Павел I жил в замке, в столовом зале устраивались совместные семейные ужины. Большая светлая комната с пятью выходами на террасу, вмещала в себя камины из порфирового камня, большие зеркала над ними, резную мебель из бархата с золочеными деталями, две самые большие в замке бронзовые люстры, каждая из которых вмещала 50 свечей, выполненные по эскизу Джакомо Кваренги.

Во времена Инженерного училища этот зал был поделен на три комнаты, первоначальная обстановка была утеряна. Когда проводилась реставрация замка комнате вновь вернули прежние размеры. Сейчас здесь можно увидеть живописные полотна на стенах и коллекцию скульптурных бюстов, например, бюсты Николая II и его супруги.

Церковь Святого Михаила

Строительство храма завершилось в 1800 г., и просуществовал в первоначальном виде он недолго, так как после смерти императора в 1801 г. церковь была закрыта. Убранство храма поражает роскошью до сих пор. Внутри было установлено 14 гранитных колонн с бронзовыми капителями, на уровне второго этажа над алтарем было установлено четыре небольших балкона для членов царской семьи, купол и свод нефа декорирован фресками художника Карло Скотти.

Богатый иконостас был выполнен из мрамора с порфировыми колоннами, Святые врата — из чистого серебра со вставками из живописных медальонов авторства русского художника Феодосия Яненко. Над вратами располагалась золотая лампада с настоящими жемчужинами и бриллиантами, а над иконами висели лампады из серебра.

В 1801 г. из храма были все драгоценные предметы, включая врата. Из них впоследствии был изготовлен серебряный сервиз, который Александр I подарил своей сестре на свадьбу.

В 1802 г. храм возобновил работу, на место были возвращены только серебряные лампады, а иконостас был изготовлен новый, посеребренный. Его сделали по проекту архитектора Христиана Мейера.

В таком виде церковь просуществовала до 1823 г., затем ее разделили на два этажа, установили перекрытие. Наверху устроили кабинет для Николая I. В 1917 г. храм был закрыт, вс. утварь вывезли, а внутри устроили склад Военно-инженерного училища. Несмотря на это, интерьер церкви был сохранен в оригинальном виде.

Сейчас в церкви проводится реконструкция, и посетить ее можно только в сопровождении экскурсовода. Площадь храма небольшая, внутри находится несколько колонн. Но самая интересная деталь – масонский символ всевидящего ока прямо на потолке, а также над Святыми вратами.

Мраморная галерея (Георгиевский зал)

Ее еще называют Георгиевским залом, и это один из самых больших парадных залов замка. Галерея служила помещением для караула Мальтийского ордена. Названа галерея была так из-за мрамора различных цветов, который использовался в отделке. Вдоль одной стены стояло три камина из белого камня с лазуритом, яшмой и бронзовыми вставками. Украшением комнаты служили мраморные статуи и светильники из бронзы, позолоты и дерева. Паркет, зеркала, и другие части интерьера после смерти Павла были перевезены в Таврический дворец, а камины были отправлены в Павловск.

В 1890-х, когда в стенах замка размещалось Инженерное училище, этот зал реконструировали: на стенах появились памятные таблички из мрамора в честь воспитанников училища, на потолке – две большие люстры. Но во время Великой Отечественной войны комната значительно пострадала от попадания снаряда. В 1950-е начались восстановительные работы по воссозданию первоначального вида галереи. В ходе реставрации были восстановлена мраморная отделка стен, а также колонны и лепнина. Камины и люстры являются копиями, сделанными по оригиналам.

Малая тронная императора Павла I

Этот зал предназначался для проведения парадных аудиенций. Чтобы попасть сюда, посетителям нужно было пройти длинный путь от парадной лестницы через все роскошные залы и галереи – так Павел I хотел показать свое величие.

Большая светлая и круглая в плане комната перекрывалась расписанным сводом авторства художника Карла Скотти. Потолок «держали» восемь пар фигур атлантов, а между ними располагались барельефы и окна. На стенах – малиновый бархат с золотистым узором, на небольшом возвышении стоял трон с балдахином. Окна украшали малиновые шторы, а потолок – большая люстра из серебра, вмещающая 32 свечи. Именно в этом зале для прощания было выставлено тело императора после его смерти.

На данный момент убранство комнаты утеряно, реставрационные работы еще не производились.

Овальный зал

Интерьер двухъярусного зала претворил в жизнь архитектор Винченцо Бренна. Одна часть зала была украшена полуколоннами ионического ордера из искусственного мрамора. Овальный свод-потолок поддерживали на уровне второго яруса восемь пар кариатид – статуй, которые ставились в качестве опор. Автором кариатид в этом зале выступал итальянский скульптор Кончецио Альбани.

Во времена Инженерного училища этот зал пострадал больше остальных – его разделили перекрытиями на два разных помещения, убрали декор, карнизы у потолка и барельефы на стенах. Сейчас помещение восстановлено в первоначальном виде.

Воскресенский зал

Комната была одной из самых больших в здании – 348 кв. м. Для отделки стен помещения использовался искусственный мрамор желто-серой расцветки, по низу проходила стеновая панель с лепниной и узорами. Из натурального серого мрамора были изготовлены камины, которые впоследствии были разрушены, а затем восстановлены. Потолок украшал восьмиугольный плафон с аллегорическим изображением «науки и коммерции» авторства итальянского живописца Франческо Фонтебассо. При реставрационных работах, был восстановлен более поздний плафон 1910 года, изображающий мальтийский крест с вензелем Николая I (автор оригинала неизвестен).

После смерти Павла I в Воскресенском зале размещался кабинет канцелярии, позднее – Управление Инженерного департамента, в 1950-х – спортзал, а после здесь было книгохранилище Центральной военно-морской библиотеки. При восстановительных работах комнате придали первоначальный вид, воссоздав облицовку стен, камины. На свои места были возвращены несколько живописных полотен (русского художника Григория Угрюмова и английского живописца Джона Аткинсона).

Галерея арабесок

Одна из парадных анфилад замка, часть императорских апартаментов, создан в 1798-1801 годах по проекту архитектора Винченцо Бренны в подражание знаменитым Лоджиям Рафаэля в Ватикане. Здесь в специальных полукруглых нишах располагались статуи – копии скульптур времен античности. К сожалению, интерьер галереи был утрачен. От оригинального убранства остались лишь двери с резным узором и барельефы над окнами. Все, кроме двух статуй, были утеряны – оставшиеся скульптуры «Германик» и «Аполлино» сейчас находятся на хранении в Эрмитаже. Здесь же представлены семь скульптур, перенесенных из Летнего сада.

Покои камер-фрейлины А. С. Протасовой

Анна Степановна Протасова – ближайшая подруга Екатерины II, которая пожаловала ей почетное звание камер-фрейлины. Камер-фрейлины входили в самое ближайшее окружение императрицы, выполняя ее поручения. После кончины матери Павел I оставил за Протасовой ее звание, отвел в Михайловском замке несколько комнат и даже назначил ей пенсию и наградил Орденом Святой Екатерины.

В список занимаемых Протасовой помещений входили спальня, гостиная, столовая, будуарные комнаты. Их интерьеры не отличались большим роскошеством: на стенах были тканые обои, потолки украшала роспись. После смерти Павла I, когда вся его семья покинула замок, покои Протасовой занял генерал Петр Сухтелен. В этих комнатах он жил и здесь же размещал свою коллекцию живописных полотен.

В 1822 г. покои были переоборудованы в модельные комнаты Инженерного училища. Таким образом отделка комнат была утрачена насовсем. В 1950-х, когда замок был отдан в ведение Центральной морской библиотеки, в бывших комнатах камер-фрейлины размещались коллекции редких книг. При реставрации замка в 2019 г. комнатам был возвращен вид XIX века. Сейчас здесь размещается экспозиция «Романовская галерея».

Режим работы Михайловского замка в 2026 году

В понедельник, среду, а также с пятницы по воскресенье, Михайловский замок принимает посетителей с 10:00 до 18:00.

Вторник – выходной день.

Кассы закрываются за 60 минут до окончания работы замка.

Билеты в Михайловский замок

Купить билеты в Михайловский замок можно в кассах музея и онлайн на официальном сайте. Вход в музей Михайловского замка осуществляется по сеансам, в каждом – не более 5 человек. Билеты продаются на определенную дату и время сеанса. При опоздании услуга считается оказанной, а стоимость билета не возвращается. Войти в замок возможно в течение получаса с начала сеанса, время которого указано в купленном билете.

Реклама. ООО «Спутник». ИНН 7814547081

Цена билета в Михайловский замок

Стоимость билетов для граждан России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии:

- стандартный билет – 600 рублей;

- дети, возрастом от 7 до 14 лет – 350 рублей;

- студенты и учащиеся ср.-спец. уч., школьники от 14 лет и старше – 450 рублей;

- пенсионеры, инвалиды II группы, сотрудники региональных и федеральных музеев, члены Творческого Союза художников Санкт-Петербурга – 450 рублей.

Для иностранных граждан:

- взрослый – 1000 рублей;

- студенты – 700 рублей;

Бесплатные билеты

Дети до 7 лет проходят в замок бесплатно, отдельный билет для них приобретать не нужно.

Также правом бесплатного посещения могут воспользоваться:

- участники Великой Отечественной войны;

- дети-инвалиды с сопровождающим лицом;

- жители блокадного Ленинграда и награжденные медалью «За оборону Ленинграда»;

- участники боевых действий;

- военнослужащие, проходящие срочную военную службу;

- курсанты учреждений Министерства обороны, МВД РФ, ФСБ РФ и МЧС России;

- воспитанники Суворовских военных и Нахимовских военно-морских училищ;

- инвалиды I и II групп с одним сопровождающим лицом;

- члены многодетных семей;

- полные кавалеры ордена Славы;

- держатели карт Общества «Друзья Русского музея».

- члены Международного совета музеев (ИКОМ);

- Герои СССР и РФ.

Для того чтобы воспользоваться правом бесплатного посещения замка, необходимо представить подтверждающие документы. Получить льготные билеты можно в кассе музея. Ежегодно, 18 мая, музей принимает бесплатно лиц, не достигших 18 лет, студентов, членов Союза художников. Пенсионеры РФ и инвалиды II группы могут бесплатно посетить замок каждый третий четверг месяца. Не взимается плата с сотрудников региональных и федеральных музеев системы Министерства культуры РФ, сотрудников органов государственной власти субъектов РФ в области культуры, членов МОО «Творческий союз музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области» каждое 25 число месяца.

Комплексные билеты

В продаже есть комплексные билеты, дающие право на посещение Михайловского замка, выставок: «Фёдор Васильев. К 175-летию со дня рождения», «Мы от рода русского. Григорий Гукасов», «Алексей Пахомов. К 125-летию со дня рождения. Произведения из собрания Русского музея», «В зеркале судьбы. Русский исторический портрет» и Парадных залов императора Павла I.

Стоимость комплексных билетов для граждан России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии:

- стандартный билет – 800 рублей;

- пенсионеры, учащиеся от 14 лет – 600 рублей;

- дети от 7 до 14 лет – 500 рублей.

Стоимость комплексных билетов для граждан остальных стран:

- стандартный билет – 1350 рублей;

пенсионеры, учащиеся (старше 14 лет) – 950 рублей.

Реклама. ООО «Спутник». ИНН 7814547081

Правила посещения

Всю верхнюю одежду необходимо оставлять в гардеробе, с собой запрещено проносить любое оружие, в том числе его муляжи. Также запрещено проходить в замок с сумками и рюкзаками, спортивным инвентарем, и другими крупногабаритными вещами. Фото и видеосъемка с использованием дополнительной аппаратуры, как вспышки, штативы, устройства для сэлфи и другими – запрещена.

Выставки музея

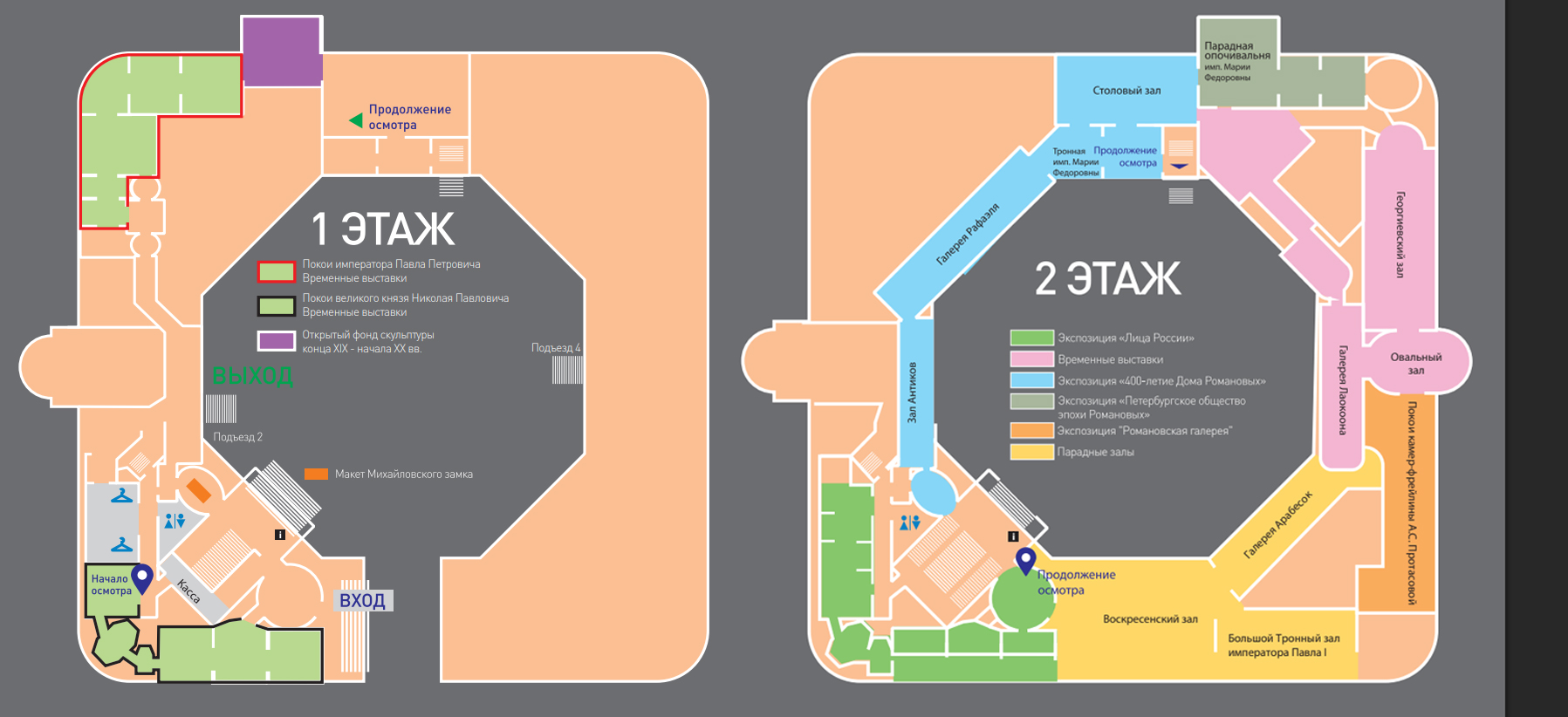

В 1994 году все здание замка было передано в ведение Государственного Русского музея. Сейчас здесь действует три постоянные экспозиции:

- «Парадные залы Михайловского замка». Здесь можно ознакомиться с отреставрированными парадными залами замка, в которых с 1951 по 2018 г. располагались книжные фонды Центральной военно-морской библиотеки. В ходе масштабной реконструкции залов им был возвращен прежний вид XVIII-XIX веков. В парадных залах размещаются постоянные тематические выставки: «Лица России», «400-лети Дома Романовых», «Романовская галерея».

- «Открытый фонд скульптуры». Экспозиция, открытая в мае 2005 года, представляет собой собрание скульптур XIX-XX веков. Здесь можно увидеть около 134 работ таких скульпторов, как Павел Трубецкой, Борис Кустодиев, Мария Диллон, Вера Мухина и других мастеров;

- «Петербургское общество эпохи Романовых». Здесь представлены произведения отечественного искусства второй половины XIX века: живопись, графика, скульптуры и многое другое. Среди экспонатов особенно выделяется работа художника Григория Чернецова «Парад на Царицыном лугу». Картина показывает сложное и многообразное петербургское общество 1830-х – самой яркой эпохи в истории города.

Экскурсии в Михайловский замок

Для гостей Михайловского замка составлен обзорный маршрут, который можно пройти в сопровождении экскурсовода. Стоимость билета на экскурсионный сеанс:

- Взрослые (граждане РФ и других государств ЕАЭС) – 1100 рублей;

- Пенсионеры, студенты, учащиеся ср.- спец. уч. заведений, школьники от 14 лет, инвалиды II группы – 600 рублей;

- Дети от 7 до 14 лет – 300 рублей.

Цена уже включает в себя входную плату.

Игра-квест «Вокруг Михайловского замка»

На интерактивной экскурсии вы сможете раскрыть тайны одного из самых загадочных замков Петербурга. Экскурсовод предложит разгадать шифр и выполнять задания, так что поход в музей станет интересным квестом. На этой экскурсии вы познакомитесь не только с Михайловским замком, но и узнаете о его хозяине и одной из страниц истории России.

Тип экскурсии: индивидуальная, пешеходная.

Продолжительность: 1,5 часа.

Стоимость: 4420 рублей за группу до 6 человек.

Интересные факты и легенды

- Дворец назван в честь архангела Михаила, по легенде, по воле самого архангела, явившегося солдату. Согласно легенде, солдат, стоявший на посту у Летнего дворца, где родился Павел, увидел во сне ангела, который повелел построить замок на этом месте.

- Цвет стен замка, оранжево-лососевый, связан с легендой о том, что он был выбран по цвету перчатки фаворитки Павла I, Анны Гагариной, или в честь мальтийского ордена. Возводился в рекордно короткие сроки, круглосуточно, при свете факелов ночью.

- Существует легенда, что Павлу I было предсказано, что он проживет столько лет, сколько букв в надписи на замке.

- Одна из легенд связана с надписью над воротами дворца «Дому твоему подобаетъ святыня Господня въ долготу дней» — изменённая цитата из псалма Давида, которая заинтересовала юродивую Ксению Петербургскую. Она сказала: «Жить императору столько лет, сколько букв в надписи» букв ровно — 47, но император умер, когда ему было 46, так и не дожив до 47 лет.

- Другая легенда связана с зеркалом и записью Александра Ланжерона: «После трапезы государь взглянул на себя в зеркало, имевшее недостаток и делавшее лица кривыми. Он посмеялся над этим и сказал: «Посмотрите, какое смешное зеркало, я вижу себя в нем с шеей на сторону». Это было за полтора часа до его кончины». В ночь с 11 на 12 марта императора задушили офицерским шарфом. Шея при этом была сломана и неестественно повернута вбок.

- Император Павел I был убит в Михайловском замке в ночь с 11 на 12 марта 1801 года, всего через 40 дней после переезда.

- Страшная смерть императора породила множество слухов о привидении, которое якобы бродит по анфиладам и залам Михайловского замка. Существует городская легенда, что силуэт мёртвого царя можно увидеть в окнах его спальни, расположенных на втором этаже со стороны Садовой улицы.

- После убийства Павла I, некоторые стали утверждать, что слышат голос Петра Великого в залах замка.

Как добраться

Адрес Михайловского (Инженерного) замка в Санкт-Петербурге: улица Садовая, 2.

Рядом расположена одноименная трамвайная остановка, до нее можно добраться на трамвае № 3. Через мост находится еще одна остановка – «Летний сад» (Набережная Лебяжьей Канавки), здесь останавливаются автобусы № 46, а так же маршрутные такси № К-76 и К-212. Ближайшая станция метро – «Гостиный двор», от нее до Михайловского замка около 900 метров, это 10-15 минут пешей прогулки по Садовой улице.

Официальный сайт: https://rusmuseum.ru

Виртуальное посещение

Отзывы туристов