ТОП-42 достопримечательностей Кронштадта

Город-спутник, почти ровесник Санкт-Петербурга, Кронштадт весь период существования – еще и главный защитник северной столицы со стороны Балтики. В его заслуживающих внимания местах чувствуется мощь и опора для северной столицы, флота, государства в целом.

Если взглянуть на карту города Кронштадт, достопримечательности, относящиеся к XVIII-XX векам, щедро «рассыпаны» по всей территории острова Котлин и его акватории. И в прошлом, и сейчас город Кронштадт с его военно-морской базой служит единой цели: закрыть доступ врагу к главному фарватеру и в устье Невы. Описание достопримечательностей Кронштадта с названиями и фото далее.

1. Якорная площадь

В XVIII веке здесь был склад якорей и цепей – от кораблей, которые уже не выходили в море. Постепенно пространство стало обретать черты площади: в 1861 году с запада его отделили от адмиралтейства каменной стеной. На севере площади находится Обводной канал, на востоке – сквер, а на юге – технический овраг и Манежный переулок. С началом строительства в 1903 году Морского собора это место фактически стало центром города.

Год, когда площадь получила свое нынешнее название — неизвестен. В 1908 г. мичман Николай Дорогов опубликовал «Исторический очерк и описание Кронштадта» и в нем Якорная площадь уже так называлась. В 1912 г. она была переименована в «Разводной плац», а шесть лет спустя — в площадь Жертв революции. Свое первоначальное название площадь обрела в 1990-х.

Площадь всегда была тем местом, где проводились митинги, сборы граждан, военные парады. В дни Февральской революции здесь были расстреляны офицеры и Главный командир Кронштадтского порта Роберт Вирен. Здесь же организовали перезахоронение тех, кто участвовал в восстании 1905 года. В общей сложности братская могила на Якорной площади насчитывает около 600 погибших. Современный памятник на ней – разделенная на две части пирамида с Вечным огнем внутри – появился в 1974 году, автором стала архитектор А. Ларионова. Кстати, последним в начале 1980-х в братской могиле был погребен прах Ивана Флеровского — Главного комиссара Балтийского флота и участника революции 1905-1907 гг.

Из других достопримечательностей на площади находятся:

- памятник флотоводцу адмиралу Макарову;

- якоря и артиллерийская установка с линкора «Октябрьская революция»;

- стена Славы в честь защитников города в Великую Отечественную войну;

- Чугунная мостовая, единственная оставшаяся в стране. Ее протяженность около 200 м.

2. Морской Никольский собор

Храм во имя святителя Николая Чудотворца построен в честь всех погибших за родину моряков, независимо от чинов и рангов, а также корабельных священников. Он был заложен в 1902 г. в присутствии императорской семьи, а также будущего святого, протоирея – Иоанна Кронштадтского. Торжественное освящение прошло в 1913 г. Автором проекта стал русский архитектор Василий Косяков, представитель византийского стиля и неоклассики. В строительстве храма ему помогали многие инженеры и ученые, среди них, например, русский инженер шведского происхождения, профессор Александр Виксель или архитектор-художник Никаз-Владислав Подберезский.

Внутри храм освещали пять тысяч электрических лампочек, здание отапливалось паровыми котлами, которые располагались в специально построенном отдельном здании рядом с храмом. В подвале храма была установлена пылесосная станция — сложная система кранов, труб и резиновых шлангов позволяла пропылесосить весь храм.

Собор по внешним и внутренним очертаниям напоминает храм святой Софии в Константинополе. Его купол и крест видны кораблям, заходящим в гавани Кронштадта. В интерьере присутствует морская тематика: окна в виде корабельных иллюминаторов, в орнаменте мозаичного пола – рыбы, медузы, корабли и крабы. Больше всего поражал красотой иконостас, возведение которого заняло почти шесть лет. Тонкие резные и ажурные пластины из белого мрамора закрепили на каменном каркасе, в результате чего иконостас выглядел как единый цельный монолит. В создании иконостаса принимали участие многие художники и скульпторы, например, российский скульптор-монументалист Николай Андреев и художник Кузьма Петров-Водкин. К сожалению, оригинал иконостаса не сохранился до наших дней, он полностью восстановлен реставраторами по старинным снимкам.

В храме хранится немало святынь:

- Мощи святителя Николая Чудотворца;

- Мощи святого преподобного Сергия Радонежского;

- Мощи святого праведного воина Феодора Ушакова – адмирала, командующего Черноморским флотом в 1790-1798 года. Принимал участие в пяти крупных морских сражениях в ходе Русско-турецкой войны в 1787-1790 гг. и не потерпел ни одного поражения, благодаря чему стал известен на весь мир. Это первый в истории христианства прославленный в лике святых флотоводец, именем которого названы несколько боевых кораблей. Адмирал умер в 1817 г. в деревне Алексеевка (Республика Мордовия). Его похоронили на территории Санаксарской обители, где много лет спустя, 4 августа 2001 года, состоялось торжество, посвященное канонизации флотоводца.

Кроме того, в соборе хранятся мраморные памятные доски с именами русских моряков, погибших в период с 1695 по 1917 гг. Но, к сожалению, это не оригиналы, а воссозданные копии, так как оригинальные доски были уничтожены в советское время.

Внутреннее убранство – мозаичные иконы, огромные стеклянные витражи, отделка майоликой и позолотой, мрамор различных оттенков, небольшое количество фресок. Интересно, что все ковры в храме изготавливались вручную из шерсти женами моряков.

В советское время роспись, иконы, кресты и купола пострадали. С 1930 по 1975 год здание использовалось как кинотеатр, склад, гарнизонный клуб. В 1975 г. собор взяли под охрану как памятник архитектуры, здесь же организовали филиал Центрального военно-морского музея в Санкт-Петербурге.

Только в начале 2000-х храму вернули его истинное предназначение: установили крест и провели реставрацию, закончившуюся в 2013 году. В этот же год собор освятили, сейчас здесь ежедневно проводятся богослужения.

Адрес: Якорная пл., 1.

Режим работы: ежедневно с 9.00 до 21.00.

3. Парк «Остров фортов»

Первый в России парк, посвященный военно-морскому флоту. Он создан в 2020 г. на базе старинной полуразрушенной военной части. Огромная территория, площадью более 10 га – это и зона развлечений с разнообразными аттракционами для детей до 12 лет, и музей под открытым небом. Парк занимает берег Каботажной гавани на Цитадельском шоссе, 14, недалеко от центра.

Среди интересных объектов – Аллея героев российского флота. Она представляет собой дорогу, по обеим сторонам которой расположены 11 ниш. В них можно увидеть скульптурные композиции и информационные стенды, в которых рассказывается о значимых фигурах и событиях в истории развития российского флота от Петра I и до Сергея Георгивиеча Горшкова, создателя ракетно-ядерного флота СССР. Героев для аллеи выбирали с помощью голосования 80.000 интернет-пользователей из более чем 50 стран мира. Работа проводилась совместно с Российским военно-историческим обществом.

Еще одно место, которое следует посетить в парке – это Музей военно-морской славы, открывший свои двери для посетителей в августе 2023 г. Экспозиция музея рассказывает об истории Кронштадта как о героическом городе-крепости и о развитии военно-морского флота в России. И детям, и взрослым будет интересно увидеть главный экспонат музея – настоящую первую атомную подводную лодку.

Также на территории парка есть яблоневый сад с прудом, зона отдыха у воды, панорамные качели и разнообразные детские площадки, в том числе веревочный парк и скейт-площадка. Посетителям доступен фудкорт и детское кафе, построенное в виде корабля. Ежегодно в любое время года в парке проводятся фестивали: музыкальные, ледовые шоу, новогодние ярмарки, гонки на сапах и многое другое.

Адрес: Кронштадтский район, Цитадельское шоссе, 14.

Время работы: с 8.00 до 21.00 ежедневно, вход в парк свободный.

4. Форт «Константин»

Первоначально этот форт, расположенный на юге гавани Кронштадта был построен в 1808 г. из дерева. Затем, к 1860-м его заменили каменным и дополнительно укрепили броневыми брустверами (это толстая железная стена для защиты орудий). Такая система укрепления была применена впервые в мире именно в Кронштадте.

Сейчас форт – это не только историческое место, но и целый комплекс развлечений, площадью более 100.000 кв. м. Здесь есть два музея: «Пушкаръ» и музей маячной службы. Первый посвящен маякам и истории их создания, а второй рассказывает об истории форта и быте солдат, служивших здесь.

Также на территории есть смотровые площадки с планом города, вейк-парк, песчаный пляж, плавучий отель и кафе. Кроме того, поселиться можно в уникальном для России кемпинге на колесах. Гостиница представляет собой большую площадку, где вместо домов стоят комфортабельные автобусы, переоборудованные в номера. Рядом с «домиками» есть зона для барбекю, кафе, причалы. Сам форт прекрасно сохранился, здесь можно своими глазами увидеть все военные укрепления – брустверы, эскарпы и казематы.

Режим работы форта – с 9.00 до 21.00 ежедневно.

5. Форт «Александр I»

Мощный форт казематного типа, прикрывающий главный фарватер и Каботажную гавань, возведен к 1845 году. Удачная конфигурация и мощная артиллерия отбивали у предполагаемого противника желание пройти в сторону Санкт-Петербурга. В период Крымской войны английская эскадра не рискнула испытать его мощь на собственных кораблях.

С 1898 года и до революции форт использовали как биологическую лабораторию, разрабатывающую вакцины против страшных болезней, в том числе чумы и холеры. В конце 1917 года все оборудование и биологические материалы были вывезена с форта в противочумный институт «Микроб», открывшийся в Саратове. Спустя несколько лет форт был снова передан военным под склад. В 1983 г. форт был закрыт и заброшен.

В конце 1990-х и в начале 2000-х форт сдавался как место для съемок фильмов, организации концертов и дискотек. Сейчас уникальный памятник ЮНЕСКО включен в программу реализации спортивно-развлекательных проектов, организаторами которых являются телеканал «СТС» и кластер Кронштадта «Остров фортов». Сейчас форт закрыт на реставрацию.

6. Форт «Кроншлот»

Самый первый форт в акватории Кронштадта был построен по чертежам самого Петра I в 1704 г. Первоначальный вариант искусственного острова был деревянным на ряжевом основании. На верху устраивали артиллерийскую батарею.

Справка: ряжи – деревянные срубы, заполненные камнями, установленные друг на друга.

Современный каменный вариант укреплений с ломаными очертаниями появился в 1860-х. Послужить ему довелось при защите Ленинграда в годы блокады. После Великой Отечественной войны «Кроншлот» использовали как лабораторию по размагничиванию судов для защиты от морских магнитных мин. Сейчас форт входит в кластер «Остров фортов» – в ближайшее время запланировано начало масштабной реставрации исторического памятника.

7. Форт «Риф»

Береговое укрепление для защиты острова Котлин от вражеских десантов появился еще при Петре Великом. Позднее его батарею переименовали в Александровскую.

В конце XIX века форт сделали полигоном для испытания новых видов бетона, затем артиллерийских крепостных орудий и систем. Новые боевые укрепления появились здесь перед Первой Мировой войной. Их усовершенствовали и использовали в период блокады Ленинграда.

После войны все орудия постепенно убрали за ненадобностью, а форт служил в качестве РЛС, затем участка по утилизации боеприпасов. Только в 2014 г. военные окончательно покинули старейший форт в Кронштадте, а уже в 2020 г. он был открыт для посетителей. Сейчас здесь проводятся экскурсии и квесты, а в будущем планируется создать военно-исторический музей.

Режим работы: с 11.00 до 19.00.

Стоимость: единый билет на экспозиции форта для взрослого стоит 700 руб., детям до 8 лет вход бесплатный.

8. Другие форты Кронштадта

Всего фортов на острове Котлин и в его акватории (включая выше перечисленные) за пару столетий было создано семнадцать, плюс два – «на материке», напротив друг друга – «Красная горка» и «Ино».

Свою задачу – не пускать врага в Санкт-Петербург кронштадтские укрепления выполнили на 100%. Если им не довелось «повоевать» сразу после строительства, то в годы Великой Отечественной войны почти на всех стояли зенитные орудия либо дальнобойные пушки, обстреливавшие фашистов, оккупировавших ближние подступы к Ленинграду.

У всех фортов, как у людей или кораблей, своя судьба. Например, «Граф Милютин» прославился тем, что участвовал в первой в мире связи по беспроволочному телеграфу. Форт «Павел I» оказался разрушен до основания в результате дебоша пьяных матросов на складе морских мин.

Неплохо сохранившиеся объекты сейчас включены в программу восстановления и развития. Фортам № 3 и 7 возле Северного фарватера «не повезло» больше других. Они попали в зону строительства дамбы и оказались под ее основанием.

9. Кронштадтская крепость

Строительство земляных укреплений с валами, стенами, бастионами вокруг развивающегося города начал Петр I в 1723 г., спустя 20 лет после того, как начали создавать форты Кронштадта. К середине 1730-х основные работы по крепости были завершены, она была оснащена более 350 пушками, 11 гаубицами и 19 мортирами.

Каменные стены и сооружения стали возводить при Екатерине II в 1785 г. одновременно со строительством нового Адмиралтейства. Однако в сентябре 1824 г. произошло сильнейшее наводнение, в результате которого практически вся крепость вокруг Кронштадта перестала существовать. Ее восстанавливали и днем, и ночью, работы завершились в течение двух лет.

Сейчас от крепости остались: северный вал вдоль улицы Восстания, казармы на улице Зосимова, Кронверкский канал с защитной плотиной и земляной вал возле Кронштадских ворот.

10. Петровская пристань

Пристань, куда приходят все прогулочные суда из северной столицы, еще называют Зимней, потому что корабли здесь могут стоять круглогодично. Это главные и парадные морские ворота города.

Пристань была построена в 1824 г. под руководством инженера Андрея Готмана, первого директора института инженеров путей сообщения. Спустя несколько лет пристань реконструировали: углубили гавань и дно, заменили деревянные стены на гранитные, пирс тоже облачили в камень. Свой окончательный вид она приняла в 1882 г.

Среди интересных объектов на пристани можно отметить боевую пушку XIX века – с 1872 г. и вплоть до революции она ежедневно производила один выстрел в полдень. Именно по ней проверяли время. Также пушка предупреждала выстрелом, когда была угроза наводнения. Украшением пристани служат две чугунные вазы, установленные здесь в 1885 г., но одна из них – точная копия, так как оригинал сбросили в воду в годы Великой Отечественной войны и ее не удалось найти.

Еще на берегу пристани установлены артиллерийская система с линкора «Император Павел I», использовавшаяся в годы блокады и якоря катеров, которые были использованы во время Петергофского десанта в 1941 г.

11. Деревянный маяк

Белая деревянная башня – знаковая точка на Зимней пристани, этот маяк считают последним сохранившимся деревянным маяком мире. Его высота – 41 м, он находится на пирсе, который разделяет Среднюю и Купеческую гавани. Возвели маяк в 1888 г., но он до сих пор работает – фонарь светит на 30 метров вперед.

Сейчас маяк законсервирован, но он выполняет функцию запасного маяка. Его оборудование сохранено, поэтому внутрь попасть нельзя. Кроме маяка на пристани, длиной 480 м, есть несколько военных экспонатов, например, пушки и ракеты. Рядом расположен корабль-музей «Беспокойный» – миноносец, построенный в 1987 г. и служивший в Черноморском флоте. Интересная особенность: внутри – каркас металлический, только обшивка – деревянная.

Попасть на пристань и в корабль-музей можно только по выходным.

12. Маяк «Толбухин»

Белоснежный маяк с ярко-красной крышей находится в акватории Финского залива в 5 км к северо-западу от форта «Риф» на крайней западной точке Котлина. Сооружение установили в 1719 г. на искусственном маленьком островке, площадью примерно 70х70 метров. Толбухин маяк – один из старейших в нашей стране, первоначально он был выстроен из дерева, сигнальным огнем служили свечи, а впоследствии – костер. Каменную башню взамен деревянной возвели в 1809-1810 гг., а огонь заменили на масляные лампы. Рядом с маяком есть караульный дом и баня.

Кстати, назван маяк в честь первого коменданта Кронштадта полковника Федота Толбухина, участника обороны Котлина во время Северной войны. Маяк действующий, находится в ведении военных, поэтому доступ на остров запрещен. Увидеть его можно только с катера.

13. Музей истории Кронштадта

Выставки музея расположены в двух зданиях. «Три века кронштадтской истории» – на Якорной площади, д. 2а. Предметы коллекции пожертвованы в том числе и горожанами. Среди необычных экспонатов – лошадиный респиратор, устройство для чистки мундирных пуговиц, логарифмическая линейка компактной круглой формы.

«Подводная археология» размещается в водонапорной башне середины XIX века по адресу – ул. Ленинградской, 2. Там представлены находки с затонувших в Финском заливе российских кораблей – их детали, ядра, посуда, вещи моряков.

Режим работы: с 11.00 до 18.00 с понедельника по воскресенье, кроме среды.

14. Кронштадтский Морской музей

Главная экспозиция посвящена истории водолазного дела в стране. На обозрение выставлены водолазные костюмы и шлемы разных лет, оборудование, оружие и экипировка диверсионных групп.

Другая часть – рассказ об обороне Кронштадта в Великую Отечественную войну, о ежедневном героизме моряков и трудностях для мирных граждан, переживавших блокаду наравне с ленинградцами. В настоящее время музей закрыт на реконструкцию.

Адрес: Андреевская ул. д. 5.

15. Корабль-музей «Беспокойный»

Эскадренный миноносец 1987 года постройки был спущен на воду в июне 1990 г. и служил в Черноморском флоте, а затем и в Балтийском. За годы службы боевое судно завоевало несколько наград, например, в 1994 г. эсминец обеспечивал безопасность визита английской королевы Елизаветы в Санкт-Петербург. За это команда корабля получила грамоту Президента России.

В конце «нулевых» его вывели из боевого состава. В 2016 г. корабль доставили в док Прибалтийского ССЗ, чтобы загерметизировать корпус. Энергетические установки и двигатели были переданы другим кораблям. После консервации и герметизации «Беспокойный» в 2018 году встал на вечную стоянку возле Петровской пристани в качестве музея.

Сейчас музей закрыт на реставрацию.

16. Музей «Дом Маяков»

В 2020 г. в Кронштадте открылся первый в России музей, в котором представлены макеты маяков Финского залива и интерактивные модели маяков акватории Невской губы. Маяки в этом музее – это уменьшенные копии настоящих башен света, в которых продуманы все детали. Кроме того, в музее представлены реальные работающие маячные линзы.

Вести экскурсии помогают животные – агама Гоша и попугай Проша. Также в музее проводятся квесты для детей от 7 до 14 лет (минимальное количество участников – 10 человек).

Адрес: ул. Коммунистическая, 1, литер А.

Режим работы: ежедневно с 11.00 до 20.00.

17. Мемориальный музей-квартира святого праведного Иоанна Кронштадтского

Иоанн Кронштадтский начал служить в Андреевском соборе в Кронштадте в 1855 г. Спустя 20 лет он получил сан протоиерея, а еще через 22 года был назначен настоятелем этого храма. Еще при жизни о. Иоанн во время службы мог своими молитвами исцелять людей от тяжелых болезней – об этом свидетельствуют записи из книг, изданных монахинями Иоанновского женского монастыря, основанного протоиереем.

Отец Иоанн проживал в квартире в доме на углу улиц Посадской и Андреевской. Именно в ней он и умер в 1908 г., после чего квартира стала мемориальной. Но в 1931 г., когда Андреевский собор был уничтожен, квартиру превратили в коммуналку. И только в 1995 г. начались долгие работы по возвращению и реставрации квартиры святого. Мемориальный музей-квартира был открыт в 1999 г. по благословению Алексия, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Канонизация протоиерея Иоанна Кронштадтского в России была инициирована в 1990 г.

Сейчас квартира-музей работает в понедельник, среду, четверг и пятницу с 12.00 до 17.00. Следует иметь в виду, что музей закрыт в первую и последнюю недели Великого поста.

Адрес: Посадская ул., д. 21, кв. 13.

Режим работы: в понедельник, среду, четверг и пятницу с 12.00 до 17.00. Следует иметь в виду, что музей закрыт в первую и последнюю недели Великого поста.

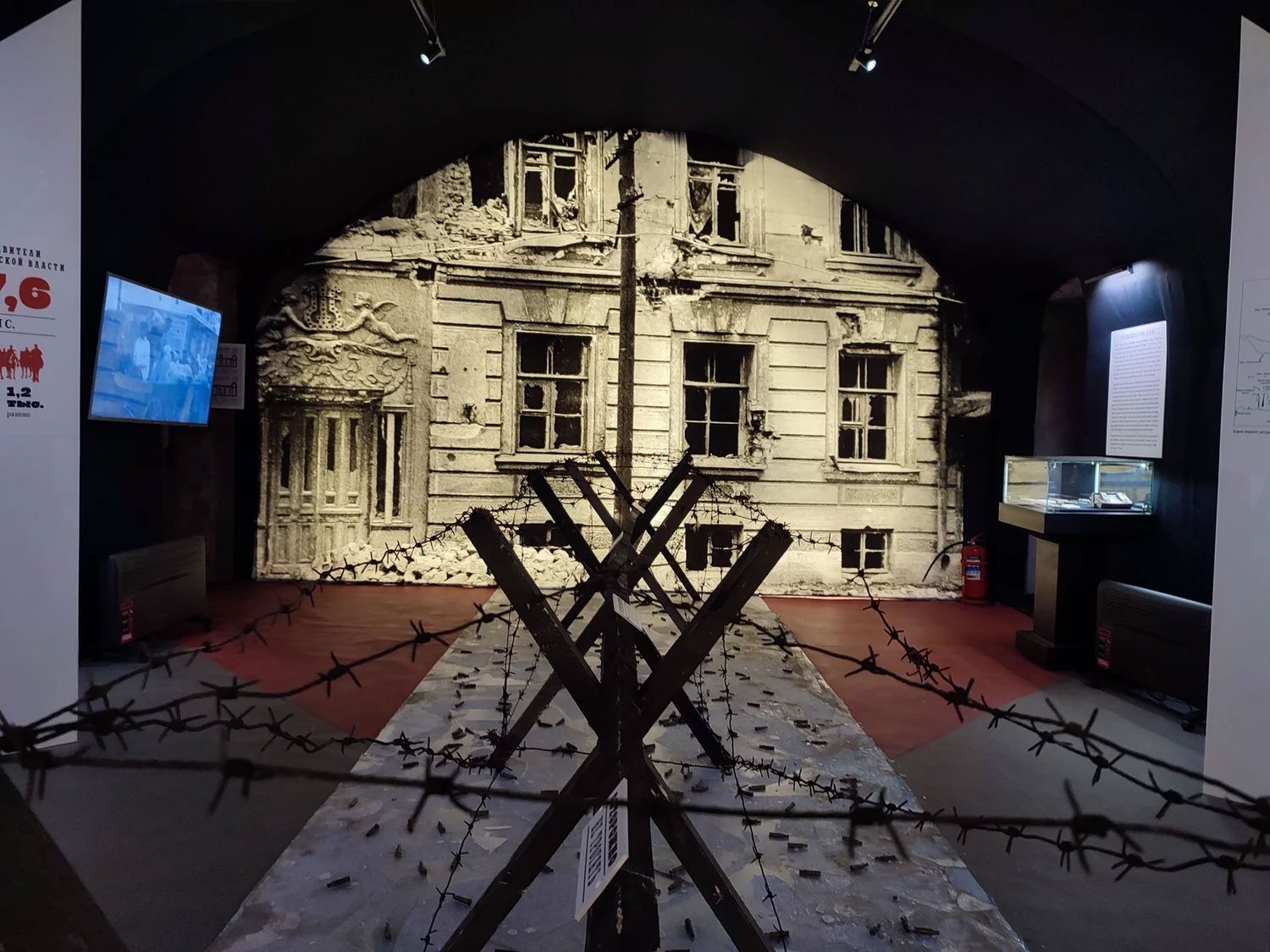

18. Музей военно-морской славы России

Этот военно-исторический музей построен на базе бывших железобетонных бункеров, где хранили боеприпасы, так называемые Линкорские склады. Они в свою очередь были возведены в 1915 г. Склады долгое время были заброшены, пока не стали частью культурно-развлекательного комплекса «Остров фортов». В 2019 г. был анонсировал проект музея с расположенной внутри настоящей подводной лодкой. Спустя пять лет музей был открыт для посетителей.

Стоит отметить, что сами склады снаружи лишь слегка отреставрировали, оставив настоящие железные двери, сквозные ходы, оригинальные окна, закрытые железными ставнями. Между складами встроили здание из стекла и металла. На улице, перед одним из складов расположена крылатая ракета 3М25 «Метеорит». Ее разрабатывали до 1989 г., но она так и не была принята на вооружение.

Внутри музея посетителей встречают две экспозиции – историческая и современная, которые рассказывают о российском флоте с древних и до наших времен. Но, самый главный и впечатляющий экспонат музея, это настоящая атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» – первая в СССР и третья в мире. Ее построили в 1950-х. Более 30 лет она служила Северному флоту ВМФ СССР, а затем была списана и ждала очереди на утилизацию. В Кронштадт ее перевезли в 2021 году из Снежногорска (Мурманская обл.) специально для музея военно-морской славы России.

Адрес: Цитадельское шоссе, 18, Парк «Остров фортов».

Режим работы: со вторника по воскресенье с 10.00 до 19.00 (касса до 18.00).

19. Музей-макет фортов Кронштадта

Небольшой частный интерактивный музей находится в здании Голландской кухни, которое было построено в 1805 году по проекту Чарльза Камерона. Изначально его использовали для приготовления пищи и снабжения иностранных торговых судов. В XX веке здание утратило своё первоначальное назначение, а восточное крыло переделали под электростанцию. За десять лет до реставрации оно и вовсе пустовало, служа продовольственным складом.

В музее представлены две экспозиции:

- В первой расположены макеты, рассказывающие об истории Кронштадта и первых фортах. Здесь можно увидеть миниатюры таких фортов, как «Александр I» или «Император Павел I». Макеты представлены в масштабе 1:87.

- Вторая экспозиция показывает макеты фортов новой эпохи – конца XIX-начала XX вв. Сюда входят форты «Граф Милютин», «Тотлебен» и другие.

Адрес: ул. Макаровская, 2А

Режим работы: каждый день с 10.15 до 19.35.

20. Музей батискафов

Среди главных достопримечательностей Кронштадта, на туристической карте можно увидеть музей батискафов. Его в городе моряков открыли в 2018 г. Музей расположен под открытым небом на пристани у Петровского парка. Среди экспонатов можно увидеть малые подводные лодки «Тритон-2» и «Тритон-1М», самоходные аппараты, водолазную станцию, автономные рабочие снаряды. Экспозицию музея планируется пополнять.

Музей открыт по выходным, вход сюда – бесплатный.

21. Чугунная мостовая

Идею мостовой из чугунных плиток в виде шашек подсмотрел в США Александр Соколов, управляющий пароходным заводом в Кронштадте. В 1858 г. он побывал в Америке и привез с собой несколько образцов такой плитки. На своем заводе он приказал отлить такие же детали и вымостить ими пол – опыт оказался успешным. В 1860-х по приказу князя Константина чугунными шашками была вымощена мостовая вдоль ограды Адмиралтейства в Кронштадте и несколько улиц. Шашки исправно прослужили без ремонта почти 80 лет. В 1941 году с началом блокады почти все покрытие разобрали для производства мин.

Сейчас подлинная чугунная мостовая сохранились на Пеньковом мосту через Обводный канал в створе Петровской улицы. Чугунная мостовая на Коммунистической улице (бывшей Княжеской) вдоль Якорной площади – новодел, но устроенный по старым чертежам.

22. Петровский док

В начале XVIII века, когда Кронштадт стал главной морской базой России в Балтийском море, Петр I решил построить там док для ремонта судов. Существует мнение, что император лично придумал систему откачки воды из дока перед ремонтом кораблей. Сложное инженерное сооружение состояло из канала, запорных ворот, нескольких доковых камер для ремонтных работ, сливной камеры и приспособленного для этих же целей естественного оврага, бассейна с комплексом насосов для откачки воды, приводимых в действие ветряным двигателем. Позднее бассейн соединили с Обводным каналом.

К 1722 г. был проложен канал и начались работы по укреплению стен. Еще 30 лет потребовалось для того, чтобы достроить док так, как хотел этого Петр I. Он, к сожалению, не увидел результата своих трудов, так как умер в 1725 г. Торжественное открытие Петровского дока состоялось в июле 1752 г. при правлении Елизаветы Петровны. Для того времени это была грандиозная постройка: длина канала составляла 2,24 км, бассейн для ремонта кораблей был облицован гранитными валунами. Сначала воду из шлюза откачивали с помощью ветряных мельниц, которые запускали помпы, затем в 1770-х из Шотландии была привезена паровая машина с насосами. Ей требовалось для откачки воды всего девять дней, когда как обычно шлюз осушался не менее 2 месяцев.

Док для ремонта судов использовался по прямому назначению вплоть до 2006 г., затем был закрыт и начал разрушаться. Сейчас Петровский док закрыт на реставрацию, здесь планируется открыть музей, посвященный затонувшим кораблям.

На данный момент обычные туристы без сталкерских навыков могут увидеть только запорные ворота с Докового моста на Макаровской улице, овраг и бассейн недалеко от Якорной площади.

23. Макаровский мост

Рядом с Петровским доком есть овраг, через который в 1913 г. проложили железный висячий мост для Николая II. Императору нужно было сократить путь, чтобы быстро добраться от Петровского дока до Морского собора на Якорной площади, поэтому было решено построить пешеходный мост. Его пролеты собрали за рекордные три месяца на Кронштадском пароходном заводе. Длина моста составляет около 90 м, а ширина — чуть больше двух метров. Перед торжественным открытием моста в 1913 г. было проведено его испытание – по мосту прошли 400 солдат и он выдержал нагрузку.

У выхода с моста в августе 1913 года был установлен памятник адмиралу Степану Макарову, погибшему во время Русско-японской войны в 1904 г. В его честь и был назван мост.

В 1968 г. мост закрыли из-за аварийности. В 70-х его реконструировали, заменив пролеты сварными частями, а каркас настила металлическими листами и асфальтом. Опоры, схемы и внешний вид моста остались прежними.

24. Синий мост и его достопримечательности

Мост на Макаровской улице через Обводный канал возле Итальянского пруда изначально был построен в 1794 году и почти сразу был выкрашен в синий цвет. Через 80 лет ветхое сооружение заменили металлическим, а еще через 90 (при советской власти) – расширили под современные транспортные потоки. При этом перила традиционно продолжают покрывать синей краской.

Еще в 1840 году на устое моста (небольшой береговой опоре) была нанесена черта, обозначавшая средний уровень воды в Финском заливе. С 1886 года черта была заменена медной пластиной – Кронштадтским футштоком. От его уровня отсчитываются все высоты и глубины на картах России.

В 2005 году в 10 м от моста были установлены мемориальная доска и маленький памятник рыбке колюшке. Массовый вылов ее в Неве и Финском заливе блокадными веснами выручал голодающих ленинградцев и кронштадтцев.

25. Павильон мареографа кронштадтского футштока

Санкт-Петербург со времен своего существования подвергался наводнениям, поэтому по приказу Петра I с 1707 г. в Кронштадте начала действовать служба по измерению уровня воды в море. Много позже, в 1840 г. гидрограф Михаил Рейнеке предложил нанести на каменный устой Синего моста через Обводной канал в Кронштадте черту, соответствующую уровню воды Финского залива. Эти измерения были сделаны им в течение 15-летнего наблюдения. В дальнейшем более поздние измерения уровня воды подтвердили точность работ Рейнеке. В 1886 г. на месте черты была установлена медная пластина, означающую нуль Кронштадского футштока.

Чуть позже, в 1898 году рядом с Синим мостом был установлен деревянный павильон с прибором мареографом. Автоматический самописец, погруженный в специальный колодец и совмещенный по уровню с футштоком, до сих пор ежедневно фиксирует изменения уровня воды в Финском заливе, предупреждая о наводнениях. Современное желтое здание со шпилем в стиле Петровского барокко построено в 1951 году.

26. Итальянский дворец

В центре Кронштадта на Макаровской улице в 1724 г. был построен дворец для графа Александра Меншикова. Крупное здание в стиле барокко эпохи Петра I возвел немецкий архитектор Иоганн Браунштейн, бывший на службе у императора. К сожалению к XIX веку от первоначального вида дворца практически ничего не осталось. Его неоднократно перестраивали, расширяли под нужды военных училищ, которых в нем было немало. Например, в 1771 г. здесь располагался Морской кадетский корпус, позднее — Штурманское училище и Морское инженерное училище Николая I. В стенах этого дворца получили образование такие известные люди, как адмирал Иван Крузенштерн, мореплаватель Фаддей Беллинсгаузен и многие другие.

В советское время в стенах здания размещались дом офицеров и матросов, театр Балтфлота, краеведческий музей.

В 2008 г. во дворце располагался военно-морской штаб, но три года спустя западную часть здания передали филиалу Военно-морского музея в Кронштадте – здесь открыли историко-мемориальный зал, посвященный первому российскому радиотехнику Александру Попову. В зале можно увидеть первые модели радиоприемников и другой техники. Во дворце также проходят выставки современного искусства.

Адрес: ул. Макаровская, 3.

Режим работы: в филиал музея можно попасть со среды по воскресенье с 10.00 до 18.00.

27. Итальянский пруд

Водоем является частью Купеческой гавани, а название получил по Итальянскому дворцу. Пруд, построенный к 1727 году, имел хозяйственное назначение – для удобства выгрузки товаров. С начала XIX века в нем находилась пристань регулярного пароходного маршрута из Санкт-Петербурга и обратно.

По его берегам размещены старинные орудия, защищавшие город в прошлые столетия, а также кран для снятия мачт с деревянных кораблей перед зимовкой и их установки обратно к навигации.

28. Кронштадтское адмиралтейство и Обводный канал

После серьезного пожара в 1783 году Екатерина II повелела перевести Адмиралтейство из столицы в Кронштадт. Строительство складов, заводов, мест для хранения леса и угля, казарм для нижних чинов и жилых помещений для офицеров велось весь период ее царствования.

Для нужд строительства вырыли Обводный канал. Он начинался от Итальянского пруда, огибал будущие склады и предприятия по прямоугольной траектории и завершался выходом к пирсу Морского завода.

Только Павел I отменил эту затею. Водный путь использовали для доставки гражданских товаров в городские лавки. Часть складских зданий по улицам с современными названиями Карла Маркса и Советская сохранилась до наших дней.

Адрес: ул. Карла Маркса, 13.

29. Гостиный двор

В 1797 г. здесь, почти в центре города, располагались торговые ряды. Однажды сюда приехал Николай II и отметил, что необходимо построить здание для торговли, чтобы место было организованным и чистым. За проект взялся архитектор Владимир Маслов, который предложил построить уменьшенную копию петербургского Гостиного двора.

Строительство завершилось в 1832 г., здание представляло собой несколько корпусов, окруженных крытой галереей. Въездные ворота были сделаны с запада и востока. В 1874 г. в Кронштадте произошел крупный пожар, который уничтожил Гостиный двор. Каре с павильонами были восстановлены, углы здания сделали округлыми, но в остальном облик остался прежним. Последний раз его реставрировали в начале двухтысячных.

Гостиный двор до сих пор остается главным торговым зданием в городе площадью более, чем 5000 кв м. Здесь расположены магазины, сувенирные лавки, фудкорт, салоны красоты, детские развлекательные центры.

Адрес: ул. Ленина, 16.

Режим работы: с 10.00 до 20.00.

30. Владимирский собор

Первый гарнизонный храм был построен в 1735 году из дерева. Главной святыней стала Владимирская Икона Божией матери, список которой заказал лично Петр I. Церковь несколько раз перестраивали из-за ветхости или после пожара, пока в 1882 году не возвели каменный собор. Неорусский стиль во внешнем убранстве удивительным образом «сплавлен» с архитектурной формой раннехристианской римской базилики.

После революции храм закрыли. В хрущевские времена его несколько раз пытались взорвать. Попытки прекратили только после жалоб жителей соседних зданий на трещины в стенах. Собор лишился паперти, алтаря и колокольни, но стены устояли. Его возрождение состоялось только в «нулевые» годы XXI века. Были воссозданы лепнина на потолке и стенах, росписью внутри храма занимались художники по эскизам известного живописца Ефрема Годуна, который прославился своими картинами на библейскую тему.

Известно, что главная святыня храма – список Иконы Божией Матери, написанная в 1703 г. была утеряна в 1931-ом и ее судьба до сих пор неизвестна. Сейчас храм работает, в нем ежедневно проводятся богослужения.

Адрес: ул. Владимирская, 32.

31. Часовня Петра и Павла

В 1909-1910 гг. на территории Адмиралтейства в Кронштадте была построена часовня Петра и Павла в память о победе русских войск в Полтавской битве. Часовня в русском стиле, высотой около 20 м была выложена из гранитных плит, которые чередовались с кирпичной кладкой. Ко входу вела гранитная лестница с коваными перилами. Высокий купол был украшен двумя рядами кокошников и главкой и позолоченным крестом. В кокошниках располагались образы святых: Знамения Пресвятой Богородицы, Николая Чудотворца, Георгия Победоносца, святого князя Михаила Черниговского. Кокошник в русской архитектуре — это полукруглое завершение наружной стены, чуть утопленное внутрь.

В советские годы храм частично снесли, оставшиеся помещения использовались под склад, а затем здание полностью разобрали. В 2018 г. было решено воссоздать часовню, используя сохранившиеся гранитные блоки и цоколь. Церковь воссоздали в первоначальном виде, построив на прежнем месте – ее красочные купола видны издалека.

Адрес: Якорная пл., 17, часовня находится на территории Адмиралтейства в парке «Патриот».

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 22.00.

32. Часовня Спаса-на-Водах

Каменная часовня в русском стиле была возведена в 1904 г. возле Кронштадских ворот по проекту Василия Косякова и Александра Викселя. Ее построили в честь 200 годовщины Кронштадта. Храм в русском стиле с высоким шатром и кокошниками был возведен на небольшом возвышении, по периметру она была украшена оградой из скрещенных якорей и цепей.

Знаковыми иконами на фасадах стали «Спасение апостола Петра Иисусом Христом на Генисаретском озере» и «Спасение корабля по молитвам Николая Чудотворца».

В советское время часовня была закрыта, что привело к запустению и разрушению. В 2003 г. начались реставрационные работы по восстановлению храма. Они были завершены к 300-летию Кронштадта. Фасады небольшого храма с четырех сторон украшены искусно выполненными мозаичными панно с сюжетами на библейские темы.

Адрес: ул. Ленинградская, 2А.

33. Андреевский сад и музыкальный фонтан

В старейшем городском саду когда-то находился Андреевский собор 1817 г. постройки. В нем более полувека служил праведный Иоанн Кронштадтский. В 1932 г. храм был взорван до основания. Пока восстановлена только Тихвинская часовня. На месте собора – площадка и памятный гранитный знак. Из современных развлечений в саду – арт-объект «Древо Желаний».

По другую сторону Советской улицы в сквере у Гостиного двора в 2004 г. открыли свето-музыкальный фонтан. Чаша, откуда бьют струи, создана в форме форта «Кроншлот».

34. Екатерининский парк

Зеленую зону, скорее бульвар, вдоль Обводного канала и Офицерской (ныне Советской) улицы приказал разбить в начале 1840-х Фаддей Беллинсгаузен, первооткрыватель Антарктиды, впоследствии генерал-губернатор Кронштадта.

Сейчас на территории находится монумент великому мореходу, вантовый пешеходный мост «Парусный» и бюст ученого-физика Петра Капицы.

35. Летний сад

В сад превращена первая улица новорожденного Кронштадта. Когда-то в тени деревьев стоял и домик первого императора. Ажурная решетка отлита на местном Морском заводе.

При благоустройстве территории в XIX веке построили типичное парковое увеселение – грот (сейчас он закрыт решеткой). Среди аллей прячутся два памятника – мичману Домашенко с корабля «Азов», спасшему рядового матроса и морякам затонувшего клипера «Опричник». Один из дубов посажен лично адмиралом Макаровым в дни закладки Морского собора.

Из современных арт-объектов – смотровая площадка, откуда открываются виды на храм, доковый бассейн и панораму сада.

36. Петровский парк

Зеленую зону в честь великого императора создали в 1845 г. по проекту военного губернатора Фаддея Беллинсгаузена. Аллеи парка представляют сдвоенный андреевский флаг. В центре – монумент Петру I, установленный в 1841 г. Автор скульптуры – французский художник Т. Жак, работавший в Санкт-Петербурге. Опорами ограды служат шведские пушки, казенной частью вверх. Лицом фигура властителя обращена к Средней гавани, где когда-то находился его флот, и теперь швартуются большие военные корабли.

В парке есть набережная, где находится парадная Петровская пристань. На ней можно увидеть памятную стелу, установленную в честь российских моряков, участвовавших в Цусимском сражении в 1905 г.

37. Памятник Малой Дороге Жизни

Кроме непосредственно Ленинграда в годы блокады было необходимо организовать снабжение продуктами, боеприпасами в районе Котлина, Ораниенбаумского плацдарма и нескольких островов на Балтике, вывозить оттуда раненых, обессилевших гражданских и т.п. Для этого создали несколько трасс по воде и льду Финского залива из окрестностей Сестрорецка.

Один из памятников, посвященный героизму советских людей на этих участках, поставлен между домами № 3б и 5 по улице Восстания, недалеко от причала времен войны.

38. Памятный знак «Триумф Российского флота»

В 2018 г. на Якорной площади появился новый памятник – мозаика «Триумф Российского флота». Панно из более чем 200 оттенков итальянской и российской смальты обрамлено в бронзовый барельеф, по бокам которого находятся наполовину утопленные колонны, а верх венчает скульптура двуглавого орла.

На панно изображена сцена чествования царского ботика – самого первого судна Петра I, которое появилась у него, когда тот был еще мальчишкой. Картину, по которой изготовили мозаику для памятного знака, написал художник Василий Нестеренко еще в 1990-х. Над созданием панно по этой картине трудилось около 20 человек.

39. Музей маячной службы

Музей находится в солдатской казарме форта «Константин» и работает в интерактивном режиме. Это уникальное место в Кронштадте, посвящённое истории маяков и навигации в России. Музей открылся 1 июля 2017 года в отреставрированной казарме 1870 года благодаря инициативе энтузиастов Владимира Ергера и Михаила Бородавкина. Вы не только увидите маячные фонари и линзы разных времен в рабочем режиме, услышите рассказ гида об истории маячного дела, но сможете подержать в руках многие экспонаты, подать сигналы.

Адрес: территория форта Константин, лит А.

Режим работы: со вторника по воскресенье с 12:00 до 20:00, кроме понедельника.

40. Памятник «Дерево желаний»

Возле Андреевского сада в 2004 г. был установлен необычный памятник – чугунное дерево желаний. Большое дерево выполнено в мультяшном стиле, на его стволе изображена улыбка, есть смешные уши и нос-сучок. Рядом с деревом стоит маленький олененок, тоже из чугуна. На ветвях дерева висят, будто кружат в полете, три совы с табличками в лапах. На каждой табличке есть надпись: «Любовь», «Здоровье», «Успех».

Считается, что это дерево на самом деле исполняет любое желание. Для этого можно просто прошептать желание в большое ухо дерева и потереть нос оленя, либо исполнить целый ритуал: написать записку на бумаге, обернуть в нее монету в пять рублей и постараться забросить сверток в гнездо на верхушке дерева. И конечно, нужно сделать фото с этими достопримечательностями города Кронштадта.

41. Заказник «Западный Котлин»

Много лет западная территория острова была частью шведского королевства, затем в 1703 г. в ходе Северной войны эти земли отошли России. Спустя несколько лет эта часть Котлина начинает застраиваться фортами, укреплениями и военными батареями. Появились такие форты, как «Риф», «Шанц», «Обручев». В XX веке это место утратило военное значение и со временем превратилось в нетронутый уголок природы. Без присутствия людей здесь сформировался участок с уникальными растениями. В 2012 г. западной части Котлина был придан статус особо охраняемой природной зоны.

Природный заказник занимает площадь около 100 гектаров. Эта территория на узком мысу в западной части Котлина оказалась вне активного влияния хозяйственной деятельности человека. Здесь водятся редкие виды птиц, встречаются растения-эндемики, особую ценность представляют, например, черноольховые леса и различные растения песчаных почв. Береговая линия заказника постоянно меняется от сильных балтийских волн и ветров.

Из 144 видов птиц, обитающих здесь, 8 занесены в Красную книгу. Несколько видов млекопитающих тоже считаются редкими (кольчатая нерпа, серый тюлень, лесной нетопырь и другие).

Для туристов организована экологическая тропа с указателями. Она начинается перед северными воротам форта «Шанц» и продолжается примерно полтора километра, охватывая все природные и исторические достопримечательности (сам форт «Шанц», крепостная железная дорога, гнезда редких птиц и прочее). Вход на тропу и в форт «Шанц» свободный, а за посещение форта «Риф» нужно заплатить (единый билет стоит от 500 руб. на человека).

От центра Кронштадта до заказника ехать примерно 18 минут на автомобиле или около получаса на общественном транспорте. Можно сесть на автобус № 2КР на остановке «Кронштадтское шоссе, 38» и выйти на конечной остановке «Форт Шанц».

42. Комплекс защитных сооружений (дамба)

Сооружения, защищающие Санкт-Петербург от наводнений, вызванных нагонной волной, построены в 2011 г. Они протянулись по Финскому заливу от железнодорожной станции Бронки до города Сестрорецк.

Комплекс представляет собой 11 защитных дамб и шесть водопропускных устройств. Для проходов кораблей создали два судопропускных пункта. Кроме того, здесь же проходит автомагистраль с шестью полосами, тоннелем на глубине 28 м, несколькими мостами и развязками. Общая длина дамбы – 23,4 км. Она находится примерно в семи километрах от Кронштадта.

Впервые о защитной дамбе задумались в начале XIX века. Русский инженер Петр Базен даже предоставил проект сооружения, но в связи со сложностями в реализации, проект было решено отложить.

В 1955 г. произошло очередное крупное наводнение. В Кронштадте было решено начать проектировку защитного сооружения, а само строительство началось только в 1979 г. Но в период распада советской власти стройку заморозили. Возобновили работы только в начале двухтысячных, взяв за основу проекты главного инженера ОАО «Ленгидпроект» Сергея Кураева.

Посещение дамбы в настоящее время разрешено только в составе экскурсионной группы в специально отведенный день. Заявку на посещение нужно отправлять и согласовывать с дирекцией комплекса заранее. Экскурсию проводит сотрудник дамбы.

Главные достопримечательности Кронштадта на карте города

Обойти все интересные места, расположенные на острове Котлин, – одного дня не хватит. Чтобы составить удобный для себя маршрут, исходя из вашего свободного времени, воспользуйтесь интерактивной схема Кронштадта с достопримечательностями.